モスクワぶらぶら歩き(4) ― 2012/02/25 20:06

ニキーツキー並木通りの北端まで歩いたところは7差路になっていた。そのまま北へ伸びる道はトヴェルスコイ並木通りと名前が変わる。西には2方向へ、東には3方向へ道が始まる。この7差路に面して立っている建物がイタル・タス通信社です。マトリョーシカ博物館へはイタル・タス通信社の東側を北東に伸びるЛеонтьевский переулок レオンチェフスキー小道を進みます。

横断歩道を2回渡って旧タス通信社の前に来ました。世界にソビエト連邦のニュースを発信し続けた旧タス通信社だけあって社屋入口には、りっぱな地球をかたどったモニュメント付き社名看板が掲げられています。地球を取り巻く帯にはИНФОРМАЦИОННОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО РОССИИ ロシア情報電報通信社と書かれています。頭文字を取ったИТАРの後に旧社名のТАССを付けたИТАР-ТАССイタル・タス通信社が現在の社名です。

イタル・タス通信社屋の壁に設置された写真掲示板です。「20 лет без СССР ソビエト連邦無き20年」のタイトルで20年前、ゴルバチョフからエリツィンへ移行した激動の場面を写した報道写真が貼られていました。

行過ぎないように左手の建物に注意しながらレオンチェフスキー小道を歩いて行くとそれらしい建物がありましたが、建物入口にマトリョーシカ博物館は裏に回れとの紙片が貼られています。裏に回ると中庭があり駐車場になっています。マトリョーシカ博物館だと思った建物(写真左の薄黄色い二階屋)ではなく、駐車場突き当たりの別のビルに入口がありました。

入口のドアの一番りっぱな看板はНОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА公証人役場と書かれています。マトリョーシカ博物館の表示の方は貧弱です。

ビル一階に入ると警備員がいて、あっちだと指示された経路にそって二階へ上がるとマトリョーシカ博物館の表示のあるドアが見つかりました。中は教室2つ分ぐらいの広さで、確かにマトリョーシカが棚にずらりと並んでいますが、いささか期待していた姿より貧弱な印象です。

ビルの一室がマトリョーシカ博物館というのはどうも腑に落ちません。表通りに面した薄黄色い古風な二階屋が本来のマトリョーシカ博物館ではないのでしょうか?何らかの理由があって隣のビルに臨時に間借りしているのではないでしょうか?

疑問を解くため今、ロシアのウェブサイトを色々調べました。やはり表通りの歴史を感じさせる古風な二階建てが本来のマトリョーシカ博物館でした!

展示室に見学者が書き込むノートが置いてありました。開いて見ると日本の方も何人か訪れて日本語で感想を書いていました。

日本のこけしをヒントにしてマトリョーシカが誕生したということで、こけしも何体か展示されていました。

中年婦人が一人で博物館の管理をしていました。お土産に、上品で丁寧に絵付けされた作家物のマトリョーシカを探したのですが、気に入ったものがありません。代わりに細密画の小箱を買いました。一般にパレフと呼ばれていますが、パレフは生産地の村の名前です。他に3つの生産地が知られています。

開館日時は月~木曜日が10:00-16:00、金曜日が10:00-15:00、土日曜日が休館です。元の開館時間より2時間早く閉まります。元は土曜日も開館日でした。

ビルの一室がマトリョーシカ博物館というのはどうも腑に落ちません。表通りに面した薄黄色い古風な二階屋が本来のマトリョーシカ博物館ではないのでしょうか?何らかの理由があって隣のビルに臨時に間借りしているのではないでしょうか?

疑問を解くため今、ロシアのウェブサイトを色々調べました。やはり表通りの歴史を感じさせる古風な二階建てが本来のマトリョーシカ博物館でした!

展示室に見学者が書き込むノートが置いてありました。開いて見ると日本の方も何人か訪れて日本語で感想を書いていました。

日本のこけしをヒントにしてマトリョーシカが誕生したということで、こけしも何体か展示されていました。

中年婦人が一人で博物館の管理をしていました。お土産に、上品で丁寧に絵付けされた作家物のマトリョーシカを探したのですが、気に入ったものがありません。代わりに細密画の小箱を買いました。一般にパレフと呼ばれていますが、パレフは生産地の村の名前です。他に3つの生産地が知られています。

開館日時は月~木曜日が10:00-16:00、金曜日が10:00-15:00、土日曜日が休館です。元の開館時間より2時間早く閉まります。元は土曜日も開館日でした。

モスクワぶらぶら歩き(3) ― 2012/02/24 16:53

アルバート通りを東端まで歩き終え、左折して、ブリヴァール環状道路を北へ向かって歩きます。ブリヴァールбульварは並木道の意味で道路の中央分離帯が並木道になっています。

ブリヴァール環状道路を北上したらすぐ、左手に小庭園が現れました。その庭園の真ん中付近に銅像が立っています。文豪ゴーゴリの記念碑Памятник Гоголюでした。

ブリヴァール環状道路を北上したらすぐ、左手に小庭園が現れました。その庭園の真ん中付近に銅像が立っています。文豪ゴーゴリの記念碑Памятник Гоголюでした。

その小庭園への入口付近です。ここから庭に入ると正面にゴーゴリの銅像が、右手にはゴーゴリが暮らし、そして亡くなった大きな邸宅が建っています。この建物は現在、ゴーゴリ記念博物館として使われています。

ゴーゴリ記念博物館の側面はブリヴァール環状道路に面していて、壁面にゴーゴリを記念するプレートが取り付けられています。プレートにはВ ЭТОМ ДОМЕ с 1848 по 1852 г. ЖИЛ И УМЕР НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ「この家で1848年から1852年まで暮らしそして亡くなったニコライ・ワシリエヴィッチ・ゴーゴリ」と書かれています。住所は二キーツキー・ブリヴァール7Аです。

更に歩くと、建物の壁面に記念プレートがまたまた取り付けられていました。

ソビエト連邦英雄で北極探検艦隊の指揮官だったМихаил Прокофьевич Белоусов ミハイール・プラコーフィエヴィッチ・ベラウーサフが1937年から1946年まで暮らした家の壁面に取り付けられた記念碑です。日本では知られていない人ですが、ソビエト時代には切手にもなっています。

またまた、建物壁面を飾るメモリアル・プレートです。最初のソビエト連邦英雄に選ばれた航空機パイロットで後に空軍大将になったアナトーリー・ワシーリエフ・リビヂェーフスキーが1938年から1983年までここで暮らしていたと書かれています。この人もソビエト時代の切手に描かれています。

日本には、このように建物の外壁に「誰々が何年から何年まで暮らしていた」と書いた記念プレートを見ることはほとんどありません。文豪の足跡を尋ねる文学散歩が好きで東京の文京区などをよく歩きましたが、文豪たちの旧居など一軒も残っていません。この付近に住んでいたということしか分りません。建物が木造で短期間で取り壊され姿を変えてしまうからでしょうか。

一方、ロシアに限らずヨーロッパ各国の街歩きをすると建物に取り付けられた著名人のメモリアル・プレートを頻繁に見かけます。建物や街並みの保存には、どの国も大変熱心です。戦争で破壊されても元の姿に時間と費用を掛けても戻しています。

建物が社会のインフラとして幾世代にわたって引き継いでいかれる欧州諸国と建物が使い捨てにされる日本との違いは大きいです。石造と木造の違い、文化の違いと言えばそれまでですが、使い捨ては本当にもったいないことです。

モスクワぶらぶら歩き(2) ― 2012/02/23 11:46

アルバート通りには帝政ロシア時代、貴族の邸宅が立ち並んでいました。ゴルバチョフ時代、ここを訪れたときも、静かな落ち着いた古風なたたずまいが満ちていました。古書店や骨董商も何軒か存在していて、辞書や百科事典を買ったことがあります。建物自体は昔のままなんでしょうが、中身がまったく入れ替わっています。派手な街に変貌していました。

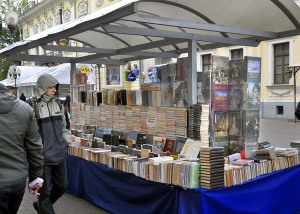

伝統的な古書店が姿を消して、路上に古本の屋台が出ていました。

伝統的な古書店が姿を消して、路上に古本の屋台が出ていました。

昔は無かったと思いますが、アルバート通りに広い場所を使って記念碑が立っていました。

今、ネットで調べたら、1997年に73歳で亡くなったシンガーソングライターの元祖のような方で、Булат Шалвович Окуджаваブラート・シャルヴォヴィッチ・オクジャワさんの記念碑です。詩人で作曲家で自分の曲をギターで弾き語りもしました。「Окуджава」をコピーしてネット検索すると動画サイトに生前の演奏が多数見つかりますよ。

オクジャワ像の横でモデルのような格好でポーズを取る若い女性が現れました。女友達がデジカメを構えています。なぜ記念写真を撮るときに撮り手は少し腰を落とすのでしょうか。ロシア人も日本と同じなんだとおかしくなりました。カメラを顔から放して構える、腰を中途半端に落として構える、どちらもぶれ写真の大いなる要因になるのですが・・。

アルバート通り35番の建物壁面に取り付けられた外貨交換レートを電光表示する看板。このときのレートは、USドルの買いが32.20ルーブル(ドルを持ち込んで現地通過のルーブルが欲しい時)、USドルの売りが32.68ルーブル(使い残したルーブルをドルに戻したい時)。ユーロは買いが43.30ルーブル、売りが43.70ルーブル。

今日2012年2月24日のルーブル円レート(中値)は、1ルーブルが2.71円ですが、2011年10月3日時点では2.35円でした。

建物の壁面に埋め込まれたクレジットカードでお金を借りる端末です。これも昔は無かったものの一つです。ドルやユーロを持参してルーブルに両替するより、クレジットカードでルーブルを引き出した方がレートが良いと利用する旅行者もいるようです。ただ高金利の借金ですから早く返済しないとかえって高くつきます。どこかで聞いた話だが、人気の少ない街頭に設置されたカードローン端末にカードを入れたがお金が出てこなかった。故障と思ってカードだけ取り出してそのまま帰国したら、後日、見に覚えの無い商品購入代金請求が来た。偽モノ端末機にカード情報を読み取られたようだ。できれば金融機関に設置された端末機を使う方が安心だ。

これも昔は決して無かった店舗です。アルバート通りで営業するТАТУ ДРАКОН =刺青(いれずみ)店「ドラゴン」。

アルバート通りを東の端まで歩いていきました。その曲がり角の一等地に大きな店を構える高級レストラン「プラガ」です。黒塗りの外車が次々と横付けされます。主人を下ろした後、車は建物の前の敷地で食事を終えた主が出てくるのを待ちます。旅行者には近寄りがたいレストランです。翻って日本には政財界人が集う料亭という特別な飲食店があり、運転手付きの黒塗り高級車で乗り着けるのが当たり前で、紹介者が無いと相手にされません(近年、政財界の利用が減って様子が変わってきたようです)。

アルバート通りは25年前とは大きく変わっていました。シックで渋い雰囲気が失われ派手になっています。高級、高価な品揃えの店ばかり増えました。昔から車は通らない歩行者天国でしたが、広い道に飲食系仮設店舗が張り出し、通りの美しさと統一感を損ねています。

アルバート通りを歩き終えたので、マトリョーシカ博物館の方へ向かいます。

モスクワぶらぶら歩き(1) ― 2012/02/21 18:49

今日一日で旅も終了です。モスクワぶらぶら歩きで一日を過ごします。

朝起きてからどこへ行こうか考え始めました。持参したガイド本「地球の歩き方‘10~‘11ロシア」をパラパラ見ても、中々決まりません。まず、ホテルの前にある宇宙飛行士記念博物館へ行ってみようと思ったのですが、あいにく月・火曜日が休館で、今日は火曜日。次に民芸品博物館とマトリョーシカ博物館を見に行きたいと思ったのですが、民芸品博物館は火曜日が休館日。結局、マトリョーシカ博物館へ行こうとホテルを出たのは11時を過ぎていました。

マトリョーシカ博物館の地下鉄最寄り駅はПушкинскаяプーシキンスカヤですが、思い出のアルバート通りも歩いて見たかったのでСмоленскаяスモレンスカヤ駅へ向かいます。マトリョーシカ博物館はプーシキンスカヤとスモレンスカヤの間にあり、スモレンスカヤからのほうがかなり遠いのですが、スモレンスカヤで降りるとアルバート通りを歩いて行くことになるのです。

モスクワの地下鉄駅構内は数多くの壁画や彫刻で飾られています。また壁面や床も大理石が多用されていて伝統ある美術館にいるかのようです。今回の旅では、モザイクやレリーフで作られた壁画の写真を撮っていませんでした。最後に遅まきながらスモレンスカヤ駅でシャッターを押しました。

スモレンスカヤ駅のエスカレーターホールЭскалаторный зал станции «Смоленская»天頂部に描かれたモザイク画です。

朝起きてからどこへ行こうか考え始めました。持参したガイド本「地球の歩き方‘10~‘11ロシア」をパラパラ見ても、中々決まりません。まず、ホテルの前にある宇宙飛行士記念博物館へ行ってみようと思ったのですが、あいにく月・火曜日が休館で、今日は火曜日。次に民芸品博物館とマトリョーシカ博物館を見に行きたいと思ったのですが、民芸品博物館は火曜日が休館日。結局、マトリョーシカ博物館へ行こうとホテルを出たのは11時を過ぎていました。

マトリョーシカ博物館の地下鉄最寄り駅はПушкинскаяプーシキンスカヤですが、思い出のアルバート通りも歩いて見たかったのでСмоленскаяスモレンスカヤ駅へ向かいます。マトリョーシカ博物館はプーシキンスカヤとスモレンスカヤの間にあり、スモレンスカヤからのほうがかなり遠いのですが、スモレンスカヤで降りるとアルバート通りを歩いて行くことになるのです。

モスクワの地下鉄駅構内は数多くの壁画や彫刻で飾られています。また壁面や床も大理石が多用されていて伝統ある美術館にいるかのようです。今回の旅では、モザイクやレリーフで作られた壁画の写真を撮っていませんでした。最後に遅まきながらスモレンスカヤ駅でシャッターを押しました。

スモレンスカヤ駅のエスカレーターホールЭскалаторный зал станции «Смоленская»天頂部に描かれたモザイク画です。

同じエスカレーターホールの壁面を飾るモザイク画です。細かい石を埋め込んで絵を作っています。

スモレンスカヤ駅を出て後ろを振り返った写真です。駅の外壁にもレリーフが見られます。

写真中央に黄色い張り紙があります。ラテン文字とキリール文字を混ぜ書きした表現を見つけて驚きましたが、「ANIMAL ДЖAZ」を今ネットで調べると大量にヒットします。結構有名なロックグループのようです。

スモレンスカヤ駅を出るとアルバート通りの西の端です。そこにロシア外務省(旧ソビエト連邦外務省)の特徴あるビルが建っていて、遠くからでもアルバート通りの西の入口を見つける目印になっています。

ロシア外務省の尖塔型ビルの前にアメリカ食文化のシンボル・マクドナルドの大店舗が進出していました。マクドナルドの店舗はモスクワの各所でよく見かけます。

外務省ビルは側面がアルバート通りに面していて、正面はモスクワの外環状線とも言うべき環状道路に面しています。撮影者の背中側に環状道路があります。

ロシア外務省の正面玄関です。鉄の扉の周囲の壁面に石のレリーフが刻まれています。

モスクワの宿=ホテル・コスモスへ戻る ― 2012/02/20 20:06

路線バスでセルギエフ・ポサードを出発したのが4時ごろだったのですが、道路渋滞もあって、モスクワ・ヴェーデンハーへ戻ったのが18時20分すぎでした。

セルギエフ・ポサードのバス停で買ったチケットです。15:48に購入しています。セルギエフ・ポサードからヴェーデンハーまでの乗車券が145ルーブルです。青いボールペンでチェックマークが入っているのは、途中のバス停から乗車券検査係りのおばさんが乗り込んできたときに切符を見せてチェックを受けたからです。

セルギエフ・ポサードのバス停で買ったチケットです。15:48に購入しています。セルギエフ・ポサードからヴェーデンハーまでの乗車券が145ルーブルです。青いボールペンでチェックマークが入っているのは、途中のバス停から乗車券検査係りのおばさんが乗り込んできたときに切符を見せてチェックを受けたからです。

宿舎はヴェーデンハー前のホテル・コスモスです。ヴェーデンハーВДНХは勧業博覧会場と遊園地が合体したような場所で平和大通りПРОСПЕКТ МИРАを挟んでホテル・コスモスが建っています。平和大通りを渡るには地下道を通ります。地下道を通ってホテルの前まで来ると、大通りに事故車が放置されていました。アメ車のシボレーのようです。モスクワは急激なモータリゼーションで渋滞と事故が頻発しています。

客室数2000近い巨大なホテル・コスモスです。モスクワ中心部にはアメリカ資本のホテルチェーンが造った5つ星ホテルが多数進出し、ソビエト時代から続くコスモスのようなホテルは3つ星になっていますが、設備も更新され施設も過不足なく揃っていてすごく割安感があります。

今日の晩飯はホテルの部屋で済ますことにしました。トロイツェ・セルギエフ大修道院自家製のパンКоврижкаカヴリーシカ(左)、ホテル前の果物屋で買ったトマト2個、セルギエフ・ポサードの肉屋で仕入れたベーコンの塊(下)、ヘルシンキ-タリン航路のフェリーで買ったスコッチウィスキーの組み合わせ。

カヴリーシカは少し固めの黒糖蒸しパンと説明されていますが、美味しいです。本当に絶品の味です。また食べたいなあと今も思い出します。それぐらい美味しいです。

トマトは果物に分類されるので、果物屋に置かれていますが、これまた、信じられないぐらい安くて美味しいです。こんなに高品質なトマトがモスクワにあるのが信じられません。往路のフィン・エアーの機内で出た食事の食塩を頂いてきたのでトマトに振り掛けてまるかじりです。

ベーコンは92ルーブル(230円)で買いました。ちょっと塩分は強めですが旨いです。旅に持参のスイス・アーミーナイフで薄く切り取り、スコッチ、フェイマス・グラウスをちびちびやりながらご機嫌になりました。

旅も後一日です。おやすみなさい。

ロシア黄金の環、セルギエフ・ポサードを歩く(2) ― 2012/02/17 00:32

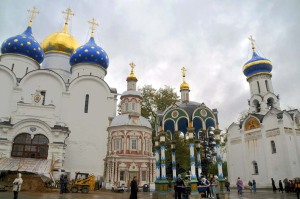

1423年に建てられたТроицкий собор トロイツキー聖堂は、ウスペンスキー大聖堂に比べると幾分小さいが、全てのドームが金ぴか姿で自己主張している。

左からОбелискオベリスク、Троицкий соборトロイツキー聖堂、Ризница聖器所。

オベリスクは1792年の建立。トロイツキー聖堂の入口に多くの人が列を作っている。

左からОбелискオベリスク、Троицкий соборトロイツキー聖堂、Ризница聖器所。

オベリスクは1792年の建立。トロイツキー聖堂の入口に多くの人が列を作っている。

別の角度から見たトロイツキー聖堂。

雨が降る悪天候の中、ドームの金色がまばゆいばかりに輝いていた。

トロイツキー聖堂へ入場するために並ぶ人たち。雨の中、30分以上並んでやっと入口にたどり着いた。

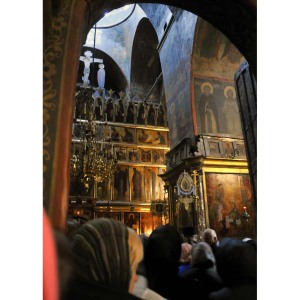

入口を入ってからも満員で前へ進めない。内部は天窓からの光とろうそくの明かりだけで薄暗い。柱の間からイコノスタスが見える。厳粛な祈りの空気が立ち込めていて、信仰心の厚い人々だけが集まっているように思える。観光客は私一人では・・・と思えてくる。

正面には進めないので横の方に進んだ。壁面に飾られているイコンに身体を寄せて祈りを捧げる人たちが居る。小窓の明かりとろうそくの明かりだけなので、すごく暗い。写真は画像処理で明るめに仕上げているが実際には人の姿も半ば暗闇に沈んでいる。

出入り口に近いところに建つНадвратная церковь Рождества Иоанна Предтечи(門上の洗礼者ヨハネ降誕教会)である。16世紀から17世紀の間に建てられたらしい。傍らの白い平屋の建物はКнижная лавка (1895 г.)書店である。トロイツェ・セルギエフ大修道院に関係する歴史書とか宗教書が主だが、カレンダーや日めくりや小物などお土産になるものも見つかる。

書店の中で帽子を被っていて、お客さんから注意された。聖堂や教会に入るときは必ず帽子は脱いでいたが、書店でも着帽姿はいけないのですね。なお女性は頭をスカーフのような布で覆うことが求められています。

トロイツキー聖堂へ入ろうとする人々が行列していた場所の横に建つこの黄色い建物。中央から右側に伸びる部分はКазначейский корпус (直訳すると出納係りの建物となるが、大修道院の事務所棟だろう)。少しだけ見える左側は別棟になっていて、Ризница 聖器所(修道院の儀礼につかう品々を保管する場所)。写真中央の扉にЛАВКА ПАЛОМНИКА (巡礼者のお店)とのプレートが貼られていたので、お土産などを販売しているようだ。

修道院を後にして、帰路に着いた。振り返るとトロイツェ・セルギエフ大修道院の威容が広がっていた。離れた場所から見ると、一番高いのはやはり鐘楼で、次がウスペンスキー大聖堂だとわかる。

トロイツェ・セルギエフ大修道院では、出入り口ゲート付近に食堂があった。そこでピロシキやボルシチで簡単な食事が摂れる。また食堂入口で修道院特製の菓子パンを売っている。お土産に一つ買った。Коврижкаカヴリーシカといい、少し固めの黒糖蒸しパンといった感じだ。

モスクワのヴェーデンハー行きバスに乗るためバスターミナルに向かう。セルギエフ・ポサードが始発なのでバス停も分りやすくりっぱなつくりだ。バス亭近くの肉屋に入ってお土産にベーコンの塊を一つ買う。

ロシア黄金の環、セルギエフ・ポサードを歩く(1) ― 2012/02/15 17:01

今日(10月2日)はモスクワから北北東70キロにある「黄金の環」の都市セルギエフ・ポサード(Сергиев Посадスィエールギイフ・パサード)を日帰りで訪ねる。セルギエフ・ポサード行きの路線バスは、好都合なことに宿泊ホテルがあるВДНХヴェーデンハー前から出る。ВДНХ前広場は広大なバス発着場になっていて、人に聞かないと目的のバス乗り場は簡単には見つからない。バス停そばのチケット売り場で乗車券を買う。145ルーブル(およそ350円)だった。

セルギエフ・ポサード駅前がバスの終点なので、乗り過ごす心配はない。駅前のビルにカラオケ・クラブの看板が出ていた。ロシアのカラオケ・クラブって、どんな様子なんだろう。

セルギエフ・ポサード駅前がバスの終点なので、乗り過ごす心配はない。駅前のビルにカラオケ・クラブの看板が出ていた。ロシアのカラオケ・クラブって、どんな様子なんだろう。

セルギエフ・ポサード駅前から世界遺産トロイツェ・セルギエフ大修道院を目指し、見当をつけて歩いて行ったが、少し方角を間違えて30分ほど掛かって大修道院の入口に着いた。最短コースを歩いても20分ほどは掛かる距離だ。駅前は建物や街路が込み入っていて大修道院への道は判り難いので地図ぐらいは用意すべきだった。

トロイツェ・セルギエフ大修道院は高い塀に囲まれて要塞都市のようなたたずまいだ。城壁に設けられたトンネル状の入口を入る。天井からは天使たちの絵が見下ろしている。

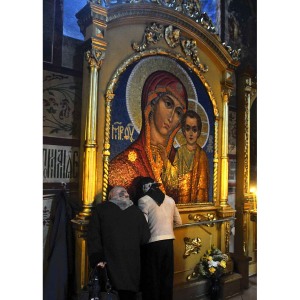

トロイツェ・セルギエフ大修道院の敷地内には多くの聖堂、教会、鐘楼、礼拝堂などが立ち並ぶ。一番大きく壮麗なУспенский соборウスペンスキー大聖堂へ向かう。内部は薄暗く天井のわずかな照明とろうそくの灯が頼り。生神女マリア(西方教会の聖母子像)のイコンに祈りを捧げる母子らしい人がいた。イコンに接吻をしているようにも見えた。

ウスペンスキー大聖堂の巨大なイコノスタス(Иконостасイカナスタース)。聖障と日本語に訳されるが一般信者が祈る内陣と儀式で聖職者が入る至聖所の境界を成すイコンで飾られた壁である。左右の柱で遮られ一部しか見えない。イコノスタスの中央に扉が見えるが、これが王門である。壁や柱にはあまねくフレスコ画が描かれている。

Колокольня鐘楼である。高さ88m、トロイツェ・セルギエフ大修道院で一番ノッポの建物。

鐘楼の前に天蓋のある場所の下から泉が湧いている。

ウスペンスキー大聖堂の隣に建つこの建物はНадкладезная часовня泉の上の小礼拝堂と呼ばれる。ウスペンスキー大聖堂の出入り口階段を修理中に泉が湧きだし、その奇蹟を留めるために建てられたとか。

聖なる湧き水を持ち帰るためにボトルで受ける信者の人たち。コカコーラの空きボトルを使っている人が二人も居て、ロシアの変貌を感じさせる。ロシアの清涼飲料水は米資本のペプシとコカコーラが圧倒的シェアを占めている。

左からУспенский соборウスペンスキー大聖堂、Надкладезная часовня泉の上の小礼拝堂、Сень над Крестом十字架の上の天蓋、Духовская церковь精霊降誕教会。

精霊降誕教会はХрам во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов12使徒への精霊降誕名称聖堂という表現や、Церковь в честь Сошествия Св. Духа на апостолов12使徒への精霊降誕祝福教会という表現も見られる。

ロシアの古都スーズダリからモスクワへ ― 2012/02/13 15:24

スパソ・エフフィミエフ修道院を出てホテルへ向かう。リザパラジェーンスキー修道院前まで来たとき、スズメの群れが生垣の上に固まっていました。気温は4度Cほどに下がっています。折からの氷雨に震えているように見えました。

日本では都市の代表的な留鳥であるスズメですが、欧州では都市はイエスズメ(学名Passer domesticus)が占領していて、スズメ(学名Passer montanus)は郊外か田舎へ行かないとお目にかかりません。スズメが多数派であるスーズダリは田舎だということです。

日本では都市の代表的な留鳥であるスズメですが、欧州では都市はイエスズメ(学名Passer domesticus)が占領していて、スズメ(学名Passer montanus)は郊外か田舎へ行かないとお目にかかりません。スズメが多数派であるスーズダリは田舎だということです。

道路に面した窓際の席に座ってКофеコーヒーを頼む。青空に黄葉が輝いている。ロシアでは9月下旬から10月初旬が黄葉が美しく「黄金の秋」と呼ばれている。大多数が白樺やポプラのように黄色く色づく樹木で、赤く色づく樹木は少ないので「黄金の秋」と成る。

スーズダリのホテルに迎えに来てくれた車に乗ってウラジーミルへ向かいます。車は日本で予約しておいたのですが、韓国ヒュンダイ製の真新しい車で、時間通りに迎えに来てくれ、予定通りの時刻にウラジーミル駅まで送ってくれました。

ウラジーミル駅で17:17発の高速列車сапсанサプサーン(和名ハヤブサ)に乗り込みモスクワへ向かいます。高速列車のはずですが、車内の速度表示を見ていますと、ウラジーミル-モスクワ間では早くても時速130キロ程度で走行しています。車内は快適です。前の席にいた赤ちゃんが可愛いので写真を撮らせてもらいました。

サプサーン173НА列車はモスクワのКурский вокзал クールスキー駅に19:05に着きました。郊外列車の発着するクールスキー駅から地下鉄のКурская станцияクールスカヤ駅へは長い地下道でつながっていました。地下鉄を乗り継いでВДНХヴェーデンハー駅前のホテルへ戻りました。

ロシアの古都スーズダリを歩く(11)スパソ・エフフィミエフ修道院内にて ― 2012/02/12 23:10

時間に追われるように駆け足で、まだ見ていない施設を回る。

スパソ・エフフィミエフ修道院内の一番奥にある塀に囲まれたこの場所は大昔のスーズダリ監獄棟Тюремный корпусである。

スパソ・エフフィミエフ修道院内の一番奥にある塀に囲まれたこの場所は大昔のスーズダリ監獄棟Тюремный корпусである。

ここも修道院の一番奥に当たる場所で、左が経営棟Хазяйственный корпус、右がニコリスキー病院教会Никольская больничная церковьである。

この建物内には文化財を修復している部門や文化財の展示室など様々な部門が集まっている。兄弟棟братский корпусと呼ばれる。

正面入口を入ってすぐ右手にはОптекарский огород и сад薬剤師の菜園兼庭園=薬草園があった。外壁の上部は回廊になっている。この修道院は敵の襲撃に備えた城砦の役割も担っていたと思われる。

一応、修道院内は見終わって出口の手前に戻ってきた。カフェがあり、入口そばにアイスクリームのケースが並んでいた。1個20ルーブルから45ルーブル、50円から120円である。(最近の為替レートは1ルーブル2.4円~2.7円当たりで推移している。)

25年ぐらい前にモスクワに滞在したとき、よく駅頭のキオスクでアイスクリームを買ったが20カペイカから45カペイカだった。ちょうど100倍に物価が上がった計算になる。激烈な社会の混乱の中、物価は暴騰、給料や年金は据え置き。この通貨価値の大暴落でロシア庶民は塗炭の苦しみを味わった。混乱の中、一部の目先の聞く連中が官僚やマフィアとつるんで利権を手に入れ大富豪にのし上がったが、庶民の暮らしは今も完全には癒されていない。

ノスタルジックな名称のエスキモー製のCCCP(エセセセル)というアイスクリームを30ルーブルで買った。懐かしい昔ながらの味がした。

ロシアの古都スーズダリを歩く(10)修道院内に美術館があった! ― 2012/02/07 00:25

スパソ・エフフィミエフ修道院の中に美術館がありました。Музей наивного искусства Россииロシアナイーブアート美術館=ロシア素朴派芸術美術館です。

Успенская трапезная церковьウスペンスカヤトラペズナヤ教会の一部が美術館として使われていました。

建物一階入口で、まずВячеслав Валентинович Почечуевヴィチェスラフ・ヴァレンチノヴィッチ・パチェチュエフの木彫作品群が出迎えてくれます。一度見ると忘れられない個性的な作品です。パチェチュエフは60年代にカムチャッカに出かけ、そこでкаменная березаダケカンバに出会い、その樹木の美しさと奇妙な曲がりくねりに魅せられました。ダケカンバの特徴を生かしてカリカチュア(戯画)性を込めた木彫作品を作るようになりました。

Успенская трапезная церковьウスペンスカヤトラペズナヤ教会の一部が美術館として使われていました。

建物一階入口で、まずВячеслав Валентинович Почечуевヴィチェスラフ・ヴァレンチノヴィッチ・パチェチュエフの木彫作品群が出迎えてくれます。一度見ると忘れられない個性的な作品です。パチェチュエフは60年代にカムチャッカに出かけ、そこでкаменная березаダケカンバに出会い、その樹木の美しさと奇妙な曲がりくねりに魅せられました。ダケカンバの特徴を生かしてカリカチュア(戯画)性を込めた木彫作品を作るようになりました。

2階に上がるとロシア素朴派の絵画群に出会えます。地方都市スーズダリの修道院の中でロシアナイーブアートのこれだけ多くの作品に出会えるとは感激で興奮していました。比較的新しい作品群で作者も日本ではまったく知られていない人たちです。しかしその絵は、日常の周囲の出来事にまじめに向き合い心のひだを子どもの素直さでキャンパスに描き込んで、見るものの心に直接響いてきます。

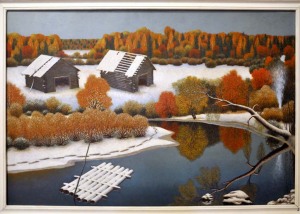

Попов Г. И. 1939г.р. Ранний снег 1970-е г.

ゲー・イー・ポポーフ 1939年生まれ 早い雪 1970年代

まだ紅葉が残っています。10月始めでしょうか。もう大地は雪に覆われてしまいました。雪の白さと紅葉の対比が鮮やかです。雪の上の足跡、川面に映る景色、筏、立ち上る煙。静寂さが支配する張り詰めた空気の中にも生活の香りが顔をのぞかせています。

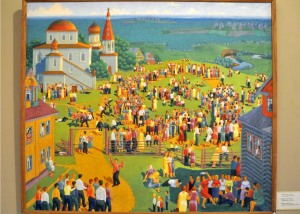

Попов Г. И. 1939г.р. Деревенский праздник 1974 г.

ゲー・イー・ポポーフ 1939年生まれ 村の祝日 1974年

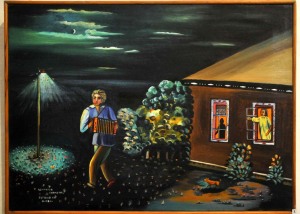

Комолов Н. А. 1925-1983 г. Одинокая гармонь 1982 г.

エヌ・アー・コモロフ 1925-1983 孤独なアコーデオン 1982年

ナイーブさがあふれる作品群

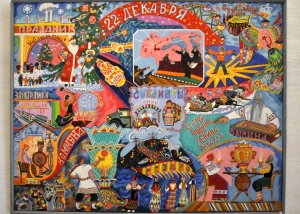

Еленок Т. Д. 1930 г.р. Фольклорный праздник в Суздале 1983г.

テー・デー・エリェノク 1930年生まれ スーズダリにおける民俗の祝日 1983年

絵に描かれている22 ДЕКАВРЯ 12月22日はДень энергетика電力の日である。

Кусочкин Г. П. 1947-2005 г. Ух, масленица 1988 г.

ゲー・ペー・クソーチキン 1947-2005 わーぃ、マースレニッツァ 1988年

マースレニッツァはロシアの人々が春を迎えるお祭り。まだ雪が残っていても春が近づいてくる予感に人々は笑顔になる。雪の斜面で人々が乗ったそりを引っ張っている馬は中に人間が入った縫いぐるみか。真っ赤な飾り付けは太陽を象徴しているお祭りの小道具か。

Кусочкин Г. П. 1947-2005 Крестьяне срубили Царь-дерево.1987 г.

ゲー・ペー・クソーチキン 1947-2005 農民たちは木の王を倒した 1987年

絵の中にロシア語が色々と書かれている。題名になっている部分はКрестьяне срубили царь-дерево и усльшали его последнийと書かれている。すなわち「農民たちは木の王を倒した、そして木の最後の泣き声を聞いた」-木の王を倒したとはロシア革命で労農兵士たちがツァーリを倒したことを象徴しているのか、森林を全て伐採し荒廃した土地だけが残されたことを感慨しているのか。

Мизинов В. Ф. 1946 г.р. У амбара 1998 г.

ヴェー・エフ・ミズィーノフ 1946年生まれ 倉庫の傍ら 1998年

向こうに穀物倉庫らしい小屋が見える。手前に2羽の七面鳥か?赤くて長い首の鳥が描かれている。暗い背景に赤が視覚を捕らえて強い印象を与える。

Мизинов В. Ф. 1946 г.р. Цветы в корзине 1996 г.

ヴェー・エフ・ミズィーノフ 1946年生まれ かごの花 1996年

ミズィーノフの絵は黒が基調になっている。黒の中の赤が強烈な印象を与える。

スーズダリからウラジーミルに送ってくれる車が迎えに来る時間までに余裕を見てホテルに戻らねばならない。もうそろそろ修道院を退出しなければ。

最近のコメント