福島原発復旧作業、もう限界、死んでしまう ― 2011/03/26 22:38

24日、福島第1原発で、下請け会社「関電工」の社員2人が、タービン建屋地下で400ミリシーベルト/hの水に足を漬けたまま作業を続け足首に急性放射線傷害を受ける重大な事故が発生した。作業開始に当たって放射線量測定も行わず、東電社員の放射線管理者が立ち会わないまま下請け会社の作業員だけが建屋地下に入り事故が発生した。その後、6日前に隣のタービン建屋で500ミリシーベルト/hを検出していたのにその危険性を作業員たちに伝えていなかったことが分った。当たり前の作業手順が全て吹き飛び、あらゆる無茶がまかり通っている恐怖の作業現場。

一方、現場の東電社員も、もう限界と悲痛な声で助けを求めている。

25日のasahi.comによると神奈川県に住む女性のもとに、16日から第一原発で復旧作業にあたっている夫から20日、初めて電話があった。妻は 「今回は音信不通。自衛隊が接近をためらうほどの放射能の中で、夫はいったいどうしているのか」と心配していた。20日の電話によると「睡眠はイスに座ったまま1、2時間。トイレは水が出ず、汚れっぱなし」「食事は“カロリーメイト”だけ。着替えは支給されたが、風呂には入れない」

また、26日のasahi.comによると、第2原発で働く事務職の女性社員から本社のかっての上司に送ったメールで「1F(福島第一原発)、2F(第二原発)に働く所員の大半は地元の住民で、みんな被災者です。家を流された社員も大勢います。私自身、地震発生以来、緊急時対策本部に缶詰めになっています。個人的には、実家が(福島県)浪江町の海沿いにあるため、津波で町全体が流されました」 「実家の両親は津波に流され未(いま)だに行方がわかりません。本当なら、すぐにでも飛んでいきたい。でも、退避指示が出ている区域で立ち入ることすらできません。自衛隊も捜索活動に行ってくれません。こんな精神状態の中での過酷な労働。もう限界です」 と悲痛な叫びを上げている。

このままでは、下請け作業員や東電社員から過労死者がでるだろう。すでに疲労困憊で正常な判断ができない状況に追い込まれつつある。東電本社や経済産業省原子力安全・保安院、テレビで解説する専門家たちの東京での気楽な言葉使いには怒りを感じる。100ミリシーベルトを越える現場で文字通り不眠不休で働く作業員や社員は民間人だ。もう、こんなことを続けるのは無理だ。

一方、現場の東電社員も、もう限界と悲痛な声で助けを求めている。

25日のasahi.comによると神奈川県に住む女性のもとに、16日から第一原発で復旧作業にあたっている夫から20日、初めて電話があった。妻は 「今回は音信不通。自衛隊が接近をためらうほどの放射能の中で、夫はいったいどうしているのか」と心配していた。20日の電話によると「睡眠はイスに座ったまま1、2時間。トイレは水が出ず、汚れっぱなし」「食事は“カロリーメイト”だけ。着替えは支給されたが、風呂には入れない」

また、26日のasahi.comによると、第2原発で働く事務職の女性社員から本社のかっての上司に送ったメールで「1F(福島第一原発)、2F(第二原発)に働く所員の大半は地元の住民で、みんな被災者です。家を流された社員も大勢います。私自身、地震発生以来、緊急時対策本部に缶詰めになっています。個人的には、実家が(福島県)浪江町の海沿いにあるため、津波で町全体が流されました」 「実家の両親は津波に流され未(いま)だに行方がわかりません。本当なら、すぐにでも飛んでいきたい。でも、退避指示が出ている区域で立ち入ることすらできません。自衛隊も捜索活動に行ってくれません。こんな精神状態の中での過酷な労働。もう限界です」 と悲痛な叫びを上げている。

このままでは、下請け作業員や東電社員から過労死者がでるだろう。すでに疲労困憊で正常な判断ができない状況に追い込まれつつある。東電本社や経済産業省原子力安全・保安院、テレビで解説する専門家たちの東京での気楽な言葉使いには怒りを感じる。100ミリシーベルトを越える現場で文字通り不眠不休で働く作業員や社員は民間人だ。もう、こんなことを続けるのは無理だ。

オリーブを庭に植えました ― 2011/03/27 16:24

3月27日、オリーブの幼木を庭に植えた。樹高1m25cm。

オリーブの苗木を購入後、鉢のまま半年も放置していた。葉の一部が枯れるなど樹勢の衰えが目立っていた。日当たりの良いところを選んで庭をスコップで掘り下げた。掘り進めると粘土層にぶつかり、オリーブに不向きな土と分った。50センチ掘って土を入れ替えた。底に大粒の赤玉土を10センチ入れ、その上に表層部の黒土と小粒の赤玉土を混ぜて入れた。腐葉土が無かったので、余っていたハーブ用土を使った。鉢から抜いたオリーブの根は予想通り傷んでいた。健康な根は白っぽいのだが、黒ずんでいる。腐敗している。期待は持てないがしかたなく植えた。水をたっぷりやった。オリーブは風で倒れやすいので支柱も立てた。

果たしてオリーブは根が伸びて育ってくれるだろうか。

オリーブの苗木を購入後、鉢のまま半年も放置していた。葉の一部が枯れるなど樹勢の衰えが目立っていた。日当たりの良いところを選んで庭をスコップで掘り下げた。掘り進めると粘土層にぶつかり、オリーブに不向きな土と分った。50センチ掘って土を入れ替えた。底に大粒の赤玉土を10センチ入れ、その上に表層部の黒土と小粒の赤玉土を混ぜて入れた。腐葉土が無かったので、余っていたハーブ用土を使った。鉢から抜いたオリーブの根は予想通り傷んでいた。健康な根は白っぽいのだが、黒ずんでいる。腐敗している。期待は持てないがしかたなく植えた。水をたっぷりやった。オリーブは風で倒れやすいので支柱も立てた。

果たしてオリーブは根が伸びて育ってくれるだろうか。

改良型裁断機 868 Model を設置 ― 2011/03/27 21:45

改良型裁断機を箱から取り出すのも大事だった。重さが24Kgもある。箱に両手を差し込んで上に持ち上げるのは腰に負担が掛かりすぎる。箱の隅2ヶ所をナイフで切って側面を開ければ、横に滑らせて取り出せるのだが、初期不良で返品する事を考えると箱は丁寧に開ける必要がある。そこで、箱を横に倒し、裁断機のサイドを垂直に立てた状態で横滑りさせて取り出した。

床に取り出した裁断機をよっこらしょと机に乗せた。小さ目の机に裁断機を置くと、他に物を置く余裕は無い。裁断機専用机になった。

床に取り出した裁断機をよっこらしょと机に乗せた。小さ目の机に裁断機を置くと、他に物を置く余裕は無い。裁断機専用机になった。

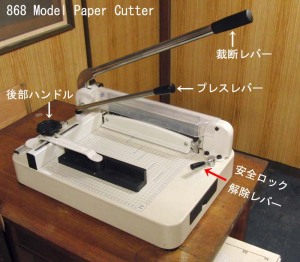

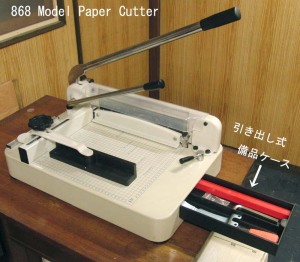

一番長い裁断レバーは輸送時は、引き抜いかれて梱包されている。プレスレバーを押し下げる一操作で紙押さえが完了する。ハンドルをぐるぐる回して紙を押さえる大型裁断機に比べて格段に早くて楽だ。安全ロック解除レバーが手前に移動したのも改善点である。後部ハンドルを締めるとガイドはしっかり止まり、本の左サイドを押し当ててもまったく動かない。台座の手前には引き出し式の備品ケースが備わっている。

備品ケースには、受け木、替え刃、付属工具類を仕舞っておける。

改良型裁断機を反対側から見たところ。

販売元が作ったA4紙3枚の簡単な日本語マニュアルと英文の取扱説明書が同梱されていた。英文マニュアルのタイトルが「868 Model」となっているので、868がこの機種の型番だとわかる。

福島原発1~3号機、圧力容器に穴 ― 2011/03/28 16:55

福島第一原発1号機、2号機、3号機で、炉心部を収めた圧力容器に穴が開いている可能性を東電が初めて認めた。震災直後から燃料棒の被膜金属が破れて核燃料が融けて圧力容器の底に溜まる炉心溶融の可能性が指摘されていた。炉心溶融の次には超高温になった核燃料が圧力容器の底を溶かして穴をあけ外に流れ出す恐怖。

28日のasahi.comによると「東日本大震災で被害を受けた福島第一原発1~3号機について、東京電力は28日未明の会見で、核燃料を入れた鋼鉄製の圧力容器が損傷して容器の外と通じた状態になっている可能性を認めた。東電は「穴が開いているイメージ」と説明。」(中略)「東電は28日未明の会見で、注水しても圧力容器が満杯にならない原因を、「(圧力容器の)下の方に穴が開いているイメージだ」と認めた。」(中略)「福島第一原発の圧力容器は厚さ16センチの鋼鉄でできており、底部には、計測装置などを外部から差し込む貫通部などがある。その周辺から漏れている可能性が考えられる。」(中略)「専門家によると、核燃料を束ねた燃料棒が損傷して崩れ、圧力容器下部に落下してかたまりになると、表面積が小さくなって効率よく水で冷やせなくなる。極めて高温になった燃料が圧力容器の壁を溶かして穴を開けた可能性もある。」

28日のasahi.comによると「東日本大震災で被害を受けた福島第一原発1~3号機について、東京電力は28日未明の会見で、核燃料を入れた鋼鉄製の圧力容器が損傷して容器の外と通じた状態になっている可能性を認めた。東電は「穴が開いているイメージ」と説明。」(中略)「東電は28日未明の会見で、注水しても圧力容器が満杯にならない原因を、「(圧力容器の)下の方に穴が開いているイメージだ」と認めた。」(中略)「福島第一原発の圧力容器は厚さ16センチの鋼鉄でできており、底部には、計測装置などを外部から差し込む貫通部などがある。その周辺から漏れている可能性が考えられる。」(中略)「専門家によると、核燃料を束ねた燃料棒が損傷して崩れ、圧力容器下部に落下してかたまりになると、表面積が小さくなって効率よく水で冷やせなくなる。極めて高温になった燃料が圧力容器の壁を溶かして穴を開けた可能性もある。」

今日、庭で見た野鳥と植物 ― 2011/03/29 18:22

今日、3月29日午後6時、薄暗くなった裏庭に出ると、ジョウビタキ♂が驚いて飛び上がり葉の落ちたムクゲの木に止まりました。ジョウビタキは地面近くにいたんですね。冬の間、ジョウビタキは♂、♀とも何度も庭で見かけています。もう3月も終わりですが、まだ大阪の都心部にいました。

裏庭にはホトケノザが、表の庭にはオドリコソウがそれぞれ咲き始めています。25日には、咲いているのを見て、春の到来を感じたものです。ホトケノザもオドリコソウもシソ科植物で近縁種です。

裏庭にはホトケノザが、表の庭にはオドリコソウがそれぞれ咲き始めています。25日には、咲いているのを見て、春の到来を感じたものです。ホトケノザもオドリコソウもシソ科植物で近縁種です。

改良型裁断機の「受け木」交換法 ― 2011/03/29 23:42

改良型裁断機を机の上に据え付けた。

販売元が作成した和文取扱説明書はA4紙3枚の簡単なもの。《使用準備》として、『よごれの拭き取り:プラスチックカバーを外し、ペーパー等で運送時のホコリ、錆止めオイル/ワックス等を十分拭き取ってください。』と冒頭に書かれているが、拭き取るほどの汚れは見当たらない。刃先に少し錆止めグリースが付いているが極わずか。ウエス(ぼろ布)で拭き取る。また説明書に『開梱後、裁断機の臭いが気になる場合、外に半日放置し、臭気を飛ばしてください』とまで書いてあるが、まったく匂わない。大型裁断機で錆止め油がべっとりとか臭いとか悪評を沢山書かれたので販売元が相当気にして注意書きに書いたのであろうが、今回届いた改良型裁断機に関しては、まったくそのようなことはない。

書籍を裁断する前に英文マニュアルを熟読。和文取扱説明書に書かれていない「受け木」の交換法が説明されている。安価な大型裁断機では「受け木」の交換は台座の下側の穴から押し出さなければならなかった。改良型裁断機では設置した状態で簡単に取り外しができる。そのやり方を説明する。

販売元が作成した和文取扱説明書はA4紙3枚の簡単なもの。《使用準備》として、『よごれの拭き取り:プラスチックカバーを外し、ペーパー等で運送時のホコリ、錆止めオイル/ワックス等を十分拭き取ってください。』と冒頭に書かれているが、拭き取るほどの汚れは見当たらない。刃先に少し錆止めグリースが付いているが極わずか。ウエス(ぼろ布)で拭き取る。また説明書に『開梱後、裁断機の臭いが気になる場合、外に半日放置し、臭気を飛ばしてください』とまで書いてあるが、まったく匂わない。大型裁断機で錆止め油がべっとりとか臭いとか悪評を沢山書かれたので販売元が相当気にして注意書きに書いたのであろうが、今回届いた改良型裁断機に関しては、まったくそのようなことはない。

書籍を裁断する前に英文マニュアルを熟読。和文取扱説明書に書かれていない「受け木」の交換法が説明されている。安価な大型裁断機では「受け木」の交換は台座の下側の穴から押し出さなければならなかった。改良型裁断機では設置した状態で簡単に取り外しができる。そのやり方を説明する。

裁断レバー(裁断ハンドル)を安全ロックが掛かるところまで後方へ持ち上げる。刃先が一番上がった状態にする。刃先で指先を切らないためにプラスチック製のKnife-guard(刃先防具)が用意されているので、これをパチンとはめて置く。

金属の板状の付属工具を取り出す。片側が反り返った形状をしている。反りを下向けにして台座の小穴へ差し込む。少し下向けに入れて、上に持ち上げるような動作をすると「受け木」がボンと飛び出してくる。

受け木を入れる溝の長さは受け木とぴったり同じなので多少入れにくいが、溝の上に置いて上から指先で押し込むとパチンとはまるはずだ。指を入れる前にKnife-guardが取り付けてあるか再度確認しておくこと。カバーを掛けて作業をしないと刃先はするどく危険だ。

受け木は四角柱だから、90°ずつ回転させて4回、また手前と奥を入れ替えて使えるので合計8回の使用が可能である。前後入れ替えて使える訳は、刃先が受け木の中心から外れた位置に当たるからだ。

受け木は四角柱だから、90°ずつ回転させて4回、また手前と奥を入れ替えて使えるので合計8回の使用が可能である。前後入れ替えて使える訳は、刃先が受け木の中心から外れた位置に当たるからだ。

改良型裁断機の刃の動き ― 2011/03/30 09:57

改良型裁断機 868 Model の刃の動きを調べた。

動画で表現すれば簡単で分りやすいのだが、ブログに動画を添付できないようなので(同一サーバー内で完結しないやり方は後々リンク切れを起こすので避けている)、連続撮影した静止画を9枚並べて示す。

紙を切断する際の刃の動きを分りやすく表現するため、刃先に赤い電工用絶縁テープを矢印型に切り抜いて貼り付けた。

写真一番上が裁断レバーを上いっぱいにあげた状態。裁断レバーを下げるに連れ、赤い矢印が右へ移動していく様子がわかる。

動画で表現すれば簡単で分りやすいのだが、ブログに動画を添付できないようなので(同一サーバー内で完結しないやり方は後々リンク切れを起こすので避けている)、連続撮影した静止画を9枚並べて示す。

紙を切断する際の刃の動きを分りやすく表現するため、刃先に赤い電工用絶縁テープを矢印型に切り抜いて貼り付けた。

写真一番上が裁断レバーを上いっぱいにあげた状態。裁断レバーを下げるに連れ、赤い矢印が右へ移動していく様子がわかる。

撮影の邪魔になるので赤い「受け木」は取り除いてある。写真一番下の時点で本来なら刃は「受け木」に接触している状態。

刃の水平度を見ると右側(作業者からは奥側)が少し下がっている。刃の動き方をまとめて表現すると、刃全体が水平状態より右側が少し下がり気味の状態で、右側へ移動しながら下へ押し下げられていく。刃物は垂直に押し下げるより、引きながら切り込んでいくほうが良く切れるように思う。

料理人が使うよく研がれた刺身包丁でも手前に引きながら切っている。引きながら切るという動きは理にかなっているように思う。

刃の水平度を見ると右側(作業者からは奥側)が少し下がっている。刃の動き方をまとめて表現すると、刃全体が水平状態より右側が少し下がり気味の状態で、右側へ移動しながら下へ押し下げられていく。刃物は垂直に押し下げるより、引きながら切り込んでいくほうが良く切れるように思う。

料理人が使うよく研がれた刺身包丁でも手前に引きながら切っている。引きながら切るという動きは理にかなっているように思う。

最近のコメント