ソメイヨシノの雄しべの数を調べました ― 2013/04/01 23:42

ソメイヨシノの雄しべの数を調べました。花に近付いて数えると約20本です。落花した花を拾って帰り、ナイフでガクを切り開いて、調べると外からは見えにくいガクの底に近いところに短い雄しべがたくさん誕生しています。これらを併せると約30本にもなります。

ソメイヨシノを描くとき雄しべを少なくても20本は描き込まないと写実的ではない絵となりそうです。この下の写真のようにピンク色味が少ない花もあります。

花の解剖写真を撮ろうとしましたが、実体顕微鏡と解剖用のメスを持っていないので綺麗に切り分けられず汚いものになってしまい、花の解剖写真はあきらめました。ガクの底には蜜も出ていてピンセットに粘液が付着し雄しべの取り分けが困難を極めました。

大塚努ピンホール写真展に行ってきました ― 2013/04/02 23:21

スタッフフォトグラファーだった時の同僚(少し先輩だが)大塚努さんのピンホール写真展の案内を頂いていたので、京都市中京区河原町四条上がる塩屋町のギャラリーマロニエの会場へ行ってきました。

大塚さんはここ数年ピンホール写真(針穴写真)に打ち込んできました。

被写体は野仏と墓前花です。ピンホール写真では中心から離れるにつれ光量が落ちていきますから、周辺はまるで焼きこんだように暗くなります。また被写体の各点から四方八方に散乱した光は微小な穴を通過した光だけが、フィルム上に像を作り出しますが、レンズのようなシャープな像はできません。それらがあいまって、墓場の花が余計におどろおどろしい表情を見せます。

画像処理は一切していません。ポジフィルムで撮影して、ポジ印画紙へ直接焼付けをしているのでデジタル処理が入り込む余地がありません。

使用したカメラについて説明してもらいました。

大塚さんはここ数年ピンホール写真(針穴写真)に打ち込んできました。

被写体は野仏と墓前花です。ピンホール写真では中心から離れるにつれ光量が落ちていきますから、周辺はまるで焼きこんだように暗くなります。また被写体の各点から四方八方に散乱した光は微小な穴を通過した光だけが、フィルム上に像を作り出しますが、レンズのようなシャープな像はできません。それらがあいまって、墓場の花が余計におどろおどろしい表情を見せます。

画像処理は一切していません。ポジフィルムで撮影して、ポジ印画紙へ直接焼付けをしているのでデジタル処理が入り込む余地がありません。

使用したカメラについて説明してもらいました。

チークだったかマホガニーだったか記憶があいまいですが、木枠を二つ重ねたものがカメラ本体です。一つが25mmで2個合わせて50mmの厚さです。すなわちピンホールが50mmレンズに相当します。後にカットフィルムホルダーが装填されています。4×5(シノゴ)シートフィルムで撮影します。前に小さな木片がありますが、これがシャッターです。これを開けるとピンホールが現れます。ピンホールは直径0.3mm、香港の業者に頼んで開けてもらったそうですが、レーザー光線でバリの無い真円の0.3mm穴を開けます。4×5カメラで50mmレンズを使っているようなものですから超広角で撮影していることになります。カラーポジフィルムを使っている上に、針穴から入射する光は少ないので露光時間が大変長くなり相反則不軌という現象が現れるので適正露光は難しいそうです。おまけに曇りの日を選んで撮影しているのでなおさら長時間露光になります。

最後にブログ掲載のため、大塚さんに作品の前でポーズをとってもらいました。本当は照明を落とした薄暗い展示スペースになっているのですが、撮影上、目一杯明るくしてもらいました。

ピンホール写真による表現に興味ある方はぜひ会場へ足を運んでください。12時から19時まで。最終日7日は18時まで。

ピンホール写真による表現に興味ある方はぜひ会場へ足を運んでください。12時から19時まで。最終日7日は18時まで。

友人との思い出の石版画・香月泰男「菜の花」 ― 2013/04/06 21:23

天王寺中学校の3年間、同級で放課後もお互いの自宅に行き来して、交友が深かったHM君。お互いの母親とも顔なじみだったHM君。大学を中退して画商の道に飛び込んだ決断にも驚いたが、一生を美術商としてぶれる事無くやり遂げた。その彼が特に心血を注いで取り組んだ画家が香月泰男だった。大阪を拠点に全国展開する大手画廊で修行して、小さな支店を任されていた当時、彼から私の母が購入したのがこの石版画「菜の花」である。母が長年、壁に掛け続けていたために日焼けしてしまった。

彼が大阪、ぼくが東京の時代、お互いに東京に居た時代、彼が東京に拠点を移しぼくが大阪に居た時代、ずっと変わらず会っては美術界の話題で時の経つのを忘れて語り合ったね!

その彼が昨年、亡くなっていたと今年、遺族から聞かされた。余りに突然の出来事に心の衝撃が収まらない。天王寺中学校時代の様々な出来事が一挙によみがえってきた。

その彼が昨年、亡くなっていたと今年、遺族から聞かされた。余りに突然の出来事に心の衝撃が収まらない。天王寺中学校時代の様々な出来事が一挙によみがえってきた。

友人との思い出の石版画・脇田和「りんご」 ― 2013/04/08 16:46

脇田和(わきた かず)の石版画(リトグラフ)「りんご」である。天王寺中学校5組の同級生で長年の友人だった画商のHM君から1976年に贈られた作品。シンプルだが脇田和らしい物語性を感じさせる穏やかな作風。1974年の制作。

HM君には、いつも美術界の面白い裏話をたくさん聞かして貰った。ぼくもその手の話が大好きで喫茶店で時間の経つのを忘れて話し合った。HM君のご冥福を祈って合掌します。

天王寺公園内の大阪市立美術館へ行ってきました ― 2013/04/11 23:03

「ボストン美術館 日本美術の至宝」展が始まった大阪市立美術館へ行ってきました。ボストン美術館展は、すでに東京・名古屋・福岡で開催済みで最後の開催地が大阪です。大阪は大都市の中で芸術から縁が遠い土地柄で、大型の巡回美術展が大阪を外して京都で開かれることも多いのです。その大阪で天王寺美術館とも称されるこの建物が立地も含めて風格を備えた大阪唯一の美術館と言えます。

やっと回って来たボストン美術館の日本美術コレクションを見に出かけたのです。JR天王寺駅前の天王寺公園内に立地しています。広大な敷地は美術館建設を条件に住友家から大阪市に寄贈されたもので、1927年から建設が始まり1936年に完成しました。美術館裏の日本庭園「慶沢園」も元は住友家の大邸宅の庭だったのです。

やっと回って来たボストン美術館の日本美術コレクションを見に出かけたのです。JR天王寺駅前の天王寺公園内に立地しています。広大な敷地は美術館建設を条件に住友家から大阪市に寄贈されたもので、1927年から建設が始まり1936年に完成しました。美術館裏の日本庭園「慶沢園」も元は住友家の大邸宅の庭だったのです。

大阪市立美術館正面入口。巾広い石段を登って入館します。伝統と風格が息づいています。

背後に突き出しているトルコブルーの建物は高さ300mで日本一の超高層ビル「あべのハルカス」。6月13日に、その一部を使って近鉄百貨店が先行開業するようです。来年春の全面開業時には売り場面積10万平方メートルの日本最大のデパートになります。

大阪市立美術館のエントランスホールは総大理石で豪華・重厚な造り。吹き抜けに面する2階の回廊はアーチ型。

上町台地の高台に立つ大阪市立美術館正面入口を背に西側を向くと、下界に動物園の敷地、その先、高速道路の向こう側に「新世界」地区が続く。東京に当てはめると、天王寺動物園が上野で、新世界は浅草のような土地柄。新世界には103mの通天閣がそびえている。

大阪市立美術館地階には美術研究所があり素描、絵画、彫塑の実技研究を行っている。ここから多数の画家や彫刻家を輩出している。同じく地階には画材店やレストランもある。

レストラン榴樹(るーじゅ)の内部はクラシカルな雰囲気が漂っている。

ボストン美術館展の感想はまた次回に記す。

「ボストン美術館 日本の至宝」展を大阪市立美術館で鑑賞 ― 2013/04/13 00:04

昨年(2012年)春の東京を皮切りに名古屋、福岡で順次開かれてきた「ボストン美術館 日本の至宝」展が、この4月2日から大阪市天王寺区の大阪市立美術館で始まりました。

図録を買ってきました。これだけ充実した内容で二千円は安いです。繰り返し鑑賞したい私には入場料千五百円はちょっと高いです。名古屋・福岡・大阪の3会場共通の図録とされていますので、東京展で発売された図録は内容が異なるのでしょう。会場毎に展示内容も異なります。展示作品の数は東京>大阪>名古屋>福岡の順に少なくなっています。東京展のみ刀剣と染色作品が加わる。また仏教彫刻作品は東京と大阪会場のみの展示となっている。展示作品数の違いはどんな理由からなんでしょうか?

図録を買ってきました。これだけ充実した内容で二千円は安いです。繰り返し鑑賞したい私には入場料千五百円はちょっと高いです。名古屋・福岡・大阪の3会場共通の図録とされていますので、東京展で発売された図録は内容が異なるのでしょう。会場毎に展示内容も異なります。展示作品の数は東京>大阪>名古屋>福岡の順に少なくなっています。東京展のみ刀剣と染色作品が加わる。また仏教彫刻作品は東京と大阪会場のみの展示となっている。展示作品数の違いはどんな理由からなんでしょうか?

1876年(明治9年)開館したボストン美術館の収蔵作品数は45万点で、その内、日本の作品が10万点を占めるそうで、日本国外の美術館・博物館では突出した日本美術コレクションと言えます。今回の展示作品を見て分るように、国内に留まっておれば間違いなく国宝指定と思われる作品も多数所有し質の面でも充実しています。

これほど充実したコレクションがボストンに集まった原動力は、ボストン出身のモース、フェノロサ、ビゲローの三人とフェノロサの教え子だった岡倉天心の努力に尽きます。

まず、ボストンの動物学者モースが腕足類の研究のため明治10年に来日し、東京大学の依頼で進化論の講義を行い、日本と縁ができます。モースは在日中、大森貝塚を発見したことでも知られています。モースは滞日中に消えゆく日本の民族資料や全国の窯元を回って陶磁器を系統的に集めています。これらもボストン美術館に寄贈されています。

そのモースの推薦で、ハーバード大学を出たばかりのフェノロサが明治11年、東京大学に哲学教授として迎えられます。フェノロサは来日前にボストン美術館付属美術学校で絵画を学んでおり、美術についての素養もありました。フェノロサは来日後、まもなく日本の美術作品、特に狩野派をはじめとする絵画の魅力にのめり込んで行きます。

一方、モースはボストンへ帰郷すると日本文化を紹介する講座を開いて、日本文化の魅力を市民たちに伝えた。それを聴講した市民の一人がビゲローである。大富豪の息子で外科医のビゲローはモースの話から日本熱に取り付かれ日本へ急遽飛び出した。すでに日本刀のコレクターだったが、日本でフェノロサと出会い、日本絵画の収集を強く勧められる。フェノロサの日本美術に対する鑑識眼とビゲローの財力が結びつきコレクションは急速に膨らんでいく。

フェノロサとビゲローの日本美術収集が短期間に順調に進められたのは当時の日本の特別な状況があった。江戸時代、美術界の守護役であり、収集家でもあったのは大名家と大寺院であった。徳川幕府が倒され誕生した維新政府にとって天皇を政治・軍事・宗教・社会規範・教育の頂点に据える絶対天皇制の確立が急務であり、その裏づけとなる産業振興・軍備増強を重点に政策を進め、アジア的・日本的文化は後進国の象徴として切り捨てる姿勢であった。

日本美術の守護者だった大名家は地域支配者の地位を失い経済的にも没落し、何代にも渡って集められた珠玉の美術品が流出した。また仏教寺院は維新政府の渡来宗教である仏教を排除し天皇を頂点とする神道を国の宗教に据える廃仏毀釈政策で大打撃を受けていた。仏教寺院が古来守ってきた仏像・仏画が打ち捨てられる事態まで起こった。

フェノロサ、ビゲローが日本に来た明治十年代は、日本古来の美術品が二束三文で放り出された時代だった。二人がどのように収集を進めたか余り記録は残っていないが、最高の目利きだったフェノロサと財力を持ったビゲローの二人三脚でコレクションは順調に拡大した。ただ、大阪・北浜の古美術商・山中吉郎兵衛とフェノロサの強い結びつきは記録に残っている。

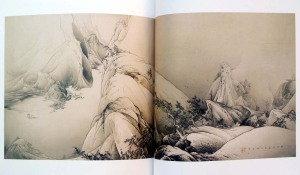

徳川家の御用絵師だった狩野家の画家たちの零落はひどいものがあった。暮らしにも困っていた狩野芳崖に手を差し伸べたのはフェノロサだった。明治十五年に狩野芳崖を見出し、明治十六年からフェノロサのために絵を描く絵師として雇い入れた。「ボストン美術館 日本の至宝」展の入口に飾られていたのが、この狩野芳崖「江流百里図」である。この展覧会で一番衝撃を受けた作品である。プロ絵師の腕はすごいなあ!と感嘆した。これだけの描線を描ける画家がどれだけいるだろうと思わずにはいられない。とにかく技量がすごい。そして、この絵のすごさは実物を間近に見ないと分らないだろう。図録では伝わってこない。

そのモースの推薦で、ハーバード大学を出たばかりのフェノロサが明治11年、東京大学に哲学教授として迎えられます。フェノロサは来日前にボストン美術館付属美術学校で絵画を学んでおり、美術についての素養もありました。フェノロサは来日後、まもなく日本の美術作品、特に狩野派をはじめとする絵画の魅力にのめり込んで行きます。

一方、モースはボストンへ帰郷すると日本文化を紹介する講座を開いて、日本文化の魅力を市民たちに伝えた。それを聴講した市民の一人がビゲローである。大富豪の息子で外科医のビゲローはモースの話から日本熱に取り付かれ日本へ急遽飛び出した。すでに日本刀のコレクターだったが、日本でフェノロサと出会い、日本絵画の収集を強く勧められる。フェノロサの日本美術に対する鑑識眼とビゲローの財力が結びつきコレクションは急速に膨らんでいく。

フェノロサとビゲローの日本美術収集が短期間に順調に進められたのは当時の日本の特別な状況があった。江戸時代、美術界の守護役であり、収集家でもあったのは大名家と大寺院であった。徳川幕府が倒され誕生した維新政府にとって天皇を政治・軍事・宗教・社会規範・教育の頂点に据える絶対天皇制の確立が急務であり、その裏づけとなる産業振興・軍備増強を重点に政策を進め、アジア的・日本的文化は後進国の象徴として切り捨てる姿勢であった。

日本美術の守護者だった大名家は地域支配者の地位を失い経済的にも没落し、何代にも渡って集められた珠玉の美術品が流出した。また仏教寺院は維新政府の渡来宗教である仏教を排除し天皇を頂点とする神道を国の宗教に据える廃仏毀釈政策で大打撃を受けていた。仏教寺院が古来守ってきた仏像・仏画が打ち捨てられる事態まで起こった。

フェノロサ、ビゲローが日本に来た明治十年代は、日本古来の美術品が二束三文で放り出された時代だった。二人がどのように収集を進めたか余り記録は残っていないが、最高の目利きだったフェノロサと財力を持ったビゲローの二人三脚でコレクションは順調に拡大した。ただ、大阪・北浜の古美術商・山中吉郎兵衛とフェノロサの強い結びつきは記録に残っている。

徳川家の御用絵師だった狩野家の画家たちの零落はひどいものがあった。暮らしにも困っていた狩野芳崖に手を差し伸べたのはフェノロサだった。明治十五年に狩野芳崖を見出し、明治十六年からフェノロサのために絵を描く絵師として雇い入れた。「ボストン美術館 日本の至宝」展の入口に飾られていたのが、この狩野芳崖「江流百里図」である。この展覧会で一番衝撃を受けた作品である。プロ絵師の腕はすごいなあ!と感嘆した。これだけの描線を描ける画家がどれだけいるだろうと思わずにはいられない。とにかく技量がすごい。そして、この絵のすごさは実物を間近に見ないと分らないだろう。図録では伝わってこない。

ボストン美術館の日本作品群はフェノロサが個人的スキャンダルで美術館を去った後、明治37年、ビゲローにボストンへ招かれたフェノロサの教え子・岡倉天心がコレクションの充実に尽力することになる。

我が家の庭も陽春の候となりました。勝手に生えたスミレが可憐な花を咲かせています。 ― 2013/04/18 22:48

我が家の庭では、春になると爆発的に生い茂る雑草との戦いが始まります。花の咲く雑草ではセイヨウタンポポ、オランダミミナグサ、オニタピラコ、オドリコソウ、ホトケノザなどが抜いても抜いてもしつこく=ひつこく生えてくる。

今年はツツジも花を咲かせている。庭師に植木の剪定を毎年頼んでいるが、剪定時期が遅いとツボミが再生しないのか翌年まるで花が咲かない年がある。昨年の剪定が6月の梅雨前だったので今年は花が咲いたと理解しているのだが間違いだろうか?

今年はツツジも花を咲かせている。庭師に植木の剪定を毎年頼んでいるが、剪定時期が遅いとツボミが再生しないのか翌年まるで花が咲かない年がある。昨年の剪定が6月の梅雨前だったので今年は花が咲いたと理解しているのだが間違いだろうか?

自分で種を蒔いたり苗を買ってきたりしたことは無いのだが数年前から庭の各所にスミレが自生している。これらのスミレは種類が多く、生えてきたのが栽培品種なのか自生種なのかも分らない。

スミレも勝手に生えてきたのだから雑草とも言えるが、スミレの葉を見つけると抜かないように、竹箒や熊手で傷つけないように注意しながら庭掃除をしている。

スミレの葉だが、これは長細い形をしている。また葉柄が全て根元から生えている。花色は白地に青紫が少々。

こちらの葉は葵形をしている。花色は白地に青紫だが青紫色がしっかり広範囲に広がる。

最初のスミレに似ているが葉の形も少し違うようだ。花色も白地に灰黒色が少々。

かなり前から咲いていたのに撮影が遅くなってもう枯れ落ちた花もある。「すみれの花咲く頃 始めて君を知りぬ 君を思い 日毎夜毎悩みし あの日の頃」というのは入学式の行われた4月初旬のあの日のこと。

「造幣局 桜の通り抜け」へ行きました。最寄り駅は「大阪城北詰」駅 ― 2013/04/20 23:27

ずっと昔、大阪へ学生時代の友人が遠方から訪ねて来た時、大阪のどこへ案内してよいものか困りました。京都や奈良と違って大阪には名所旧跡のたぐいがありません。「食い倒れ」と言いましても、別段珍しい食があるわけでもありません。やっと思いついて遠方より来た友を連れて行ったのは丼池(どぶいけ)筋と呼ばれる繊維問屋街です。商都大阪の象徴です。江戸時代以来、船場と呼ばれた地区にあり、繊維を扱う大小の商社や問屋が軒を連ねていました。当時は、日本最大級の繊維問屋街でしたが、21世紀の現在は、日本の繊維産業全体の衰退もあって一部はシャッター通り化しています。

かように大阪には名所がありません。その中で、「造幣局 桜の通り抜け」だけは季節限定ではありますが、名所と呼べる場所です。開放される期間がたったの一週間なのが惜しくもあり、逆に価値を高めているのかもしれません。今年は4月16日~22日です。

かように大阪には名所がありません。その中で、「造幣局 桜の通り抜け」だけは季節限定ではありますが、名所と呼べる場所です。開放される期間がたったの一週間なのが惜しくもあり、逆に価値を高めているのかもしれません。今年は4月16日~22日です。

出かけるに当たって最寄り駅を調べました。JR東西線の大阪城北詰駅が一番近いようです。一度も降りたことが無い駅です。天王寺駅から環状線内回り(逆時計回り)に乗車、京橋駅で乗り換えて一駅です。JR京橋駅で降りたのですが、京橋から西へ向かう東西線がどこにあるのか見つかりません。東へ向かう学研都市線は案内があるのですが・・・

学研都市線・・・昔、片町線と呼んでいた路線のはずです。東へ向かうと鴫野(しぎの)や忍ヶ丘(しのぶがおか)、西へ一駅で終点片町駅だったはずです。この案内板を見る限り西へ向かう東西線は見当たりません。あれれ、どうしたものか。相当迷いました。

学研都市線・・・昔、片町線と呼んでいた路線のはずです。東へ向かうと鴫野(しぎの)や忍ヶ丘(しのぶがおか)、西へ一駅で終点片町駅だったはずです。この案内板を見る限り西へ向かう東西線は見当たりません。あれれ、どうしたものか。相当迷いました。

「通り抜け」の帰りにまた大阪城北詰駅から東西線に乗って京橋駅で環状線外回りに乗り換えました。知らなかったのですが、東西線と学研都市線は同じ路線だったんですね。京橋駅を境に東行きが学研都市線、西行きが東西線と路線名が変わるのです。それから環状線の内回りホームからは東行きの学研都市線へ、外回りホームからは西行きの東西線ホームへ直結していて、その逆は行きにくい構造になっています。東西線が初めての利用だったので認識不足でした。

「桜の通り抜け」で見たサクラはまた次に書きます。

「桜の通り抜け」で見たサクラはまた次に書きます。

「造幣局 桜の通り抜け」で八重の桜を見る ― 2013/04/21 19:00

今年は4月16日から22日の1週間だけ門が開かれる「造幣局 桜の通り抜け」に中日の19日、出かけました。天気も快晴で絶好のお花見日和です。

「通り抜け」は造幣局の構内を南北に貫く通路の両側に植えられた130品種352本の主に遅咲き八重桜を南門から入り北門まで散策しながら鑑賞する催しです。日本に現存する桜の品種は約300種と言われていますから130種がここで一度に見られるとは大変な場所です。

「通り抜け」は造幣局の構内を南北に貫く通路の両側に植えられた130品種352本の主に遅咲き八重桜を南門から入り北門まで散策しながら鑑賞する催しです。日本に現存する桜の品種は約300種と言われていますから130種がここで一度に見られるとは大変な場所です。

ここでしか見られないという大手毬、小手毬、紅手毬、養老桜、二度桜などの珍種も含まれる。一週間の開放期間にはすでに花が散ってしまって見られない種類もある。

平日の昼間でも、「造幣局 桜の通り抜け」には大勢の人々が途切れることが無く訪れていた。この写真右手は花が真っ盛りで人気を集めていた普賢象(ふげんぞう)という品種で13本と本数も多い。

平日の昼間でも、「造幣局 桜の通り抜け」には大勢の人々が途切れることが無く訪れていた。この写真右手は花が真っ盛りで人気を集めていた普賢象(ふげんぞう)という品種で13本と本数も多い。

全ての品種をカメラに収めようとしたが、花時が終わっている種類も多く、また通路の左右に分かれているので130種を撮影するのは無理だった。ちょうど花時に当たり美しかった種類についてはまた後日、ここに掲載したい。

造幣局の桜 (1) ― 2013/04/23 00:31

4月19日に撮影した造幣局の桜の中から、できるだけ多くの種類を南門入口から北門出口に向かって順番に紹介していきます。

「千里香」(せんりこう)

東京・荒川堤にあった桜。芳香があるのでこの名が付いた。大輪白色。

花はほとんど散っている。花は数輪しか残っていない。造幣局にはこの1本のみ。

「千里香」(せんりこう)

東京・荒川堤にあった桜。芳香があるのでこの名が付いた。大輪白色。

花はほとんど散っている。花は数輪しか残っていない。造幣局にはこの1本のみ。

「紅笠」(べにがさ)

北海道・松前町で「糸括(いとくくり)」の実生苗から選別育成された。花弁数が50から60枚。薄紅色大輪の花を付ける。造幣局には3本植わっている。

「普賢象」(ふげんぞう)

室町時代の京都にすでに存在した有名な桜。花の中から葉化した2本の雌しべが突き出し、それが普賢菩薩が乗る象の鼻に似ているとしてこの名が付けられた。花弁数は20から40枚。花の色は薄紅色だが、開花が進むと白っぽくなる。造幣局には13本あり、丁度19日には満開であって、入場者の人気を一番集めていた。

「東錦」(あずまにしき)

東京・荒川堤に咲いていた里桜。花弁数は15から20枚。花は薄紅色。

残念ながら花時を過ぎていて、僅かに残って花がしおれたように垂れ下がっていた。

「普賢象」(ふげんぞう)

これも普賢象である。花の中から葉化した2本の雌しべが突き出しその先端がまがっていて普賢菩薩が乗る象の鼻に似ているからこの名が付いたという。

最近のコメント