ヘルシンキ、タリン、モスクワの旅から戻りました ― 2011/10/06 00:19

ヘルシンキへ到着 ― 2011/10/07 17:52

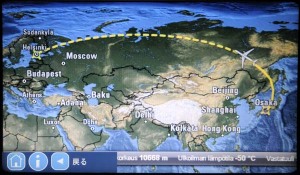

海外旅行記をネットで見ると、まず、機内の様子が語られる。飛行機で行くに決まっているのだから、機中の描写など不要と思うのだが、皆さん、海外へ向かうということで気分が高揚しているのか、機内サービスの様子が紹介される。ご多分に漏れず、私もCA(客室乗務員)や機内食の写真を撮ってしまった。

関空を出て水平飛行に移ると、飲み物のサービスが始まります。

当然ですが、エコノミーの機内食です。フィンエアーの機内食には行きも帰りもそばが付いていました。すべて美味しくいただきました。職業人を卒業してから、ビジネスを利用したことはありません。着陸前に軽食が出ます。

エコノミークラスでも国際線ではビールが飲めます。フィンランド産のビールです。ワゴンの上にはアップル、トマト、オレンジなどのジュース類だけが並んでいます。ビールやワインはワゴンの中に仕舞われています。

午後3時、ヘルシンキ・ヴァンター国際空港へ着きました。上空には重たく暗い雲が厚く垂れ込めています。気分晴れ晴れとはいきません。

到着後、出口へ向かう乗客たち。このときは気が付かなかったのですが、案内板には6ヶ国語が使われています。日本語、中国語、朝鮮語、英語、フィンランド語、スウェーデン語。

フィンランド語がUlos(ウロス)、スウェーデン語がUt(ウート)。英語とフィンランド語がHelsinki、スウェーデン語がHelsingfors。

後で知ることになるのですが、ヘルシンキ市内のあらゆる公共表示(バスや電車の停留所名、通り名、道路標識など)が1行目にフィンランド語、2行目にスウェーデン語で表示されているようなのです。同じ場所を示すフィンランド語とスウェーデン語の綴りと発音がまるで違う例が結構多いのです。バス停名など同じ場所を示す固有名詞が両国語でまるで違うのには、どんな事情があってそうなっているのでしょうか。普通名詞、動詞、形容詞などが異なるのは違う言語なので当然ですが、固有名詞は似た綴りと発音になると思うのですが。

フィンランド語がUlos(ウロス)、スウェーデン語がUt(ウート)。英語とフィンランド語がHelsinki、スウェーデン語がHelsingfors。

後で知ることになるのですが、ヘルシンキ市内のあらゆる公共表示(バスや電車の停留所名、通り名、道路標識など)が1行目にフィンランド語、2行目にスウェーデン語で表示されているようなのです。同じ場所を示すフィンランド語とスウェーデン語の綴りと発音がまるで違う例が結構多いのです。バス停名など同じ場所を示す固有名詞が両国語でまるで違うのには、どんな事情があってそうなっているのでしょうか。普通名詞、動詞、形容詞などが異なるのは違う言語なので当然ですが、固有名詞は似た綴りと発音になると思うのですが。

フェリーでヘルシンキからタリンへ ― 2011/10/08 10:43

今日は、ヘルシンキとは海を挟んで目と鼻の先のタリンへ行く日。早朝6時半にフェリー乗り場に着いた。フェリーの出航は7時30分。かなり早く着きすぎた。今回予約しているフェリーはTALLINK SILJA LINE社のSTAR号。ヘルシンキの埠頭は広い範囲に分散しているので自分の乗ろうとしている船がどのターミナルから出るのか調べておかないと船に乗り遅れたりしかねない。次の写真はWest Terminal (Lansiterminaalli)2階のTALLINKチェックイン窓口の様子。詳しくは、TALLINK SILJA LINE社のホームページ参照のこと。行きと帰りの便を予約しておいたほうが安全だと思う。

日の出直後の海を進むSTAR号の前には、ヘルシンキを防御するように島々が点在する。

フェリーSTAR号は、島々の間を抜け、ヘルシンキを背後にして、フィンランド湾を横切り一直線にタリンへ向かって進む。

タリンへは2時間の船旅。船内では無線LANを通じてインターネット接続が無料でできる。接続するとTALLINK SILJA LINE社のホームページがまず表示される。写真はアンドロイド3.2搭載の東芝のタブレット端末AT300。インターネット接続とPDFファイルを見るために持参し、いつも背中のリュックに入れて歩いた。旅行案内書「地球の歩き方」北欧編とロシア編の最新版を購入直後に背表紙を裁断して電子書籍化(PDFファイル)したものをタブレット端末に入れてある。

国際航路のためか、船内には大きな免税店があり、アルコール類、化粧品、菓子類、お土産などを陳列している。ライチョウの絵をラベルに使ったスコッチウイスキーFAMOUS GROUSEが各種並んでいるのを見つけた。鳥のラベルの酒はすぐ買うことにしているのだが、旅は始まったばかり、荷物になるのでまだ買えない。旅の途中で飲むために500mlのポケットびんを買う。

買ったFAMOUS GROUSEのポケットびんをキャビンの窓辺に置いてみる。外の光を通してスコッチの琥珀色がたまらなく美しい。今回の旅でトップテンに入るお気に入りの写真。

エストニアのタリン港へ到着。旧市街の教会の尖塔がいくつも見える。TALLINK SILJA LINE社のフェリーはタリン港のDターミナルを発着する。場所を記憶してから旧市街の見学に向かわないと、タリン港は広いので元の船着場を探して右往左往することになりかねない。

世界遺産タリン旧市街を歩く(1) ― 2011/10/10 00:12

フェリーで到着した埠頭はDターミナル。そこから旧市街の入り口まで1.1キロ、約15分の距離。タリンを訪れたのは、世界遺産に登録されている旧市街の古い街並みを見るため。

Dターミナルから尖塔が何本も見える旧市街。尖塔の方向を目指して建物もない港周辺の空き地を直進し広い自動車道3本を横断しKANUTI通りから旧市街に入る。

そこからきままに歩いて出た先がPIKK通りだった(下の写真)。600年の歴史を伝える石畳の道が印象的だ。PIKK通りは、高台にある旧市街の中心から荷車が坂をだらだらと下り港へ向かった物資輸送のメインロード。

Dターミナルから尖塔が何本も見える旧市街。尖塔の方向を目指して建物もない港周辺の空き地を直進し広い自動車道3本を横断しKANUTI通りから旧市街に入る。

そこからきままに歩いて出た先がPIKK通りだった(下の写真)。600年の歴史を伝える石畳の道が印象的だ。PIKK通りは、高台にある旧市街の中心から荷車が坂をだらだらと下り港へ向かった物資輸送のメインロード。

PIKK通りの北端で横道を東に入りLAI通りに出た。LAI通りはPIKK通りと平行する、やはり港へ向かう広い石畳の道だがより静かな雰囲気。

LAI通り北端近くでまず目を引くのが高い尖塔を持つ聖オレフ教会(オレヴィステ教会)だ。124mの尖塔は旧市街で一番高く目印になっている。15世紀には159mあって世界一高い塔とされたそうだ。そのせいか28mm相当レンズでは先端が切れてしまった。

LAI通り北端近くでまず目を引くのが高い尖塔を持つ聖オレフ教会(オレヴィステ教会)だ。124mの尖塔は旧市街で一番高く目印になっている。15世紀には159mあって世界一高い塔とされたそうだ。そのせいか28mm相当レンズでは先端が切れてしまった。

オレフ教会に入る。装飾は少なく閑静なたたずまい。正面に祭壇がある。

オレフ教会内部で後を振り返ると、入り口扉の上部に大きなパイプオルガンが鎮座している。祈りの時には荘厳な音を響かせることだろう。

LAI通りの眺め。両側にずらり車が停まっているが、交通量も少なく問題ないのだろう。

LAI通りで見つけた風見鶏(と思うのだが)。神戸の異人館にある風見鶏は先端にニワトリが付いていたが、これはコウノトリだろうか? 下で回転軸を支えるのはライオンのようだ。

LAI通り33番の建物。古びているのに周囲の景観と溶け合って何故か風情がある。日本の都市は建物に統一感も一体感も無く好き勝手にてんでバラバラだから古い建物が単に汚い建物になってしまう。

LAI通り31番から横丁を見ると赤いとんがり帽子の建物。手前の街灯もマッチしている。

LAI通りから横丁の小道を見る。旧市街はすべての道が歴史を秘めた石畳で覆われている。

小便小僧の看板がかわいらしい。KOHVIKとエストニア語で書かれているのでカフェだ。ティーカップに小便?!

LAI通りの南の端に到達した。LAI通り1番の建物。壁に銅像が取り付けられている。碑文の英語部分を読むと「FERDINAND VEIKE エストニア国立操り人形劇場創立者」とのこと。うつむいて何をしているのか?と思ったが、紐を操って人形を操作する姿を記念像にしたのだ。

やっと旧市街の中心、RAEKOJA広場に到着する。初めて観光客の姿を見た。下調べしないで来て地図も見ないで適当に歩いているから観光客の行くメインルートから外れていたのだろう。

世界遺産タリン旧市街を歩く(2) ― 2011/10/10 19:20

タリンの旧市街地(かって商工業者が暮らしていた下町)を貫くPIKK JALG通りを南下して坂を上っていくと支配層の居住地TOOMPEAトーンペアに至る。最初にアレクサンドル・ネフスキー聖堂が目に飛び込んでくる。

アレクサンドル・ネフスキー聖堂の外壁には金箔が施されイコンを見るようだ。

TOOMPEA地区の一番奥にトーンペア城が残る。改変を繰り返し、現在の形はロシア皇帝エカテリーナⅡ世の命で改築されたもので、城というよりも宮殿形式になっている。城の痕跡としては塔が3つ残る。その中で一番高い塔がこれで「PIKK HERMANN(のっぽのヘルマン)」と呼ばれている。

トーンペア城に一番近いレストランで食事を摂る。ここはリュヒケ通りの終点でもある。レストランの名前は「LUHIKE JALG BAAR RESTRAN」。

食事の後、急坂のリュヒケ通りを下って行く。辻音楽師?がギターを弾いていた。

リュートゥリ通り。タリンでもっとも古い通りと言われる。石畳の見事さに惹かれてまたまたシャッターを切る。人通りは少ない。

リュートゥリ通りに面して立つニグリステ博物館。元はニグリステ教会(聖ニコラス教会)。周辺は駐車場や空き地が広がっていた。

野鳥ファンとしては鳥にも気を付けているのだが、9月末、気温も昼間10度前後とあって、夏鳥の姿は無くわずがに留鳥のスズメとカラスの仲間とドバトが居るだけだった。

世界遺産タリン旧市街を歩く(3) ― 2011/10/12 00:59

野鳥の姿も探しながら旧市街を歩き回ったが、9月末で気温も10℃前後とあって、夏鳥は南下し留鳥しか見当たらない。旧市街の周囲はぐるっと緑地帯が取り囲んでいる。この緑地帯を野鳥の姿を求めて歩くことにした。旧市街のニグリステ博物館からHARJU通りを南下し城壁の外に出る。西側の緑地には水路があり水鳥も期待する。結果は留鳥の姿を数種類見たが、別項目で野鳥はまとめる予定。

旧市街山の手トーンペア地区の南西端に立つトーンペア城を場外のがけ下から見ると「のっぽのヘルマン」塔と城がはじめて全貌を見せてくれた。

旧市街山の手トーンペア地区の南西端に立つトーンペア城を場外のがけ下から見ると「のっぽのヘルマン」塔と城がはじめて全貌を見せてくれた。

トーンペア地区の北西端に立つ白亜の宮殿。観光地図には存在も掲載されていない。エストニア政府のある部門が使用するらしいのだがよくわからない。がけ下の緑地帯から見上げている。

NUNNE通りから再び旧市街に戻る。通りに面した窓から人形たちが外を見ていた。どうも人形劇場と関係がある建物のようなのだが、よくわからなかった。

再びRAEKOJA広場に戻った。右手の高い建物が旧市庁舎。高い壁からなにやら突き出している(矢印参照)。

望遠レンズで覗くと緑色の大蛇のようなドラゴンのような姿を模したものが壁の窓から突き出していた。頭に金の冠、鼻先に金の鈴、口から炎を吹いている。首の部分が雨どいのような構造をしている。雨を集めてここから下へ滝のように排出する装置?

世界遺産タリン旧市街を歩く(4) ― 2011/10/12 17:26

そろそろ帰りのフェリーに乗るためゆっくり歩きながら港へ向かうことにする。歩く道は旧市街で最も長く、また旧市街から港へ物資を運んだメーンストリートのPIKK通り。

写真はPIKK通りから横丁の路地を覗いたもので石畳が狙い。

写真はPIKK通りから横丁の路地を覗いたもので石畳が狙い。

PIKK通りの建物の外壁。表面のモルタル?が崩れ落ち下のレンガがむき出し。レンガが見えるこの状態のほうが味わいがあるように思うのだが。

やはりPIKK通りの建物の外壁が傷み、傷跡が風情に昇華している。ネコがアクセントを添えてくれた。

聖オレフ教会の外壁に石版を彫って作った宗教画が8枚はめ込まれていた。ひさしと忍び返しで保護されているようだ。

PIKK通りに面して立つ三棟の建物は三人姉妹と呼ばれる15世紀の民家。

PIKK通りを下って港に向かうには最後にこのゲートをくぐることになる。グレート・コースト・ゲートと呼ばれる。

グレート・コースト・ゲート(右)と一体のものとして作られたこの大きな砲塔は「ふとっちょマルガレータ」と呼ばれている。

旧市街を後に港へ向かう。

フェリーでタリンからヘルシンキへ ― 2011/10/12 21:21

旧市街の出口グレート・コースト・ゲートから信号に従って自動車道を渡り港へ向かうとサダマ通りを進んでしまった。サダマ通りには店舗がたくさん並んでいる。カフェでお茶を飲んで時間をつぶす。サダマ通りはBターミナルに近い。Dターミナルは海を隔てた反対側。ゆっくりしすぎた。ちょっとあせってきた。Dターミナルまで更に20分ほど掛かる。

4時38分、やっとDターミナル入り口に着く。フェリーの乗船場は更にずっと先にある。

4時38分、やっとDターミナル入り口に着く。フェリーの乗船場は更にずっと先にある。

4時56分、フェリーが見えてきた。乗船するスター号は更に先に停まっている。

5時、フェリー「スター号」にやっと乗船できる。5時30分、出航。

乗船・下船時に出入国手続きは何も無かった。どちらもEU加盟国だからだろう。通貨もユーロで共通。両替の必要は無い。ところが物価はヘルシンキ>タリンなので、ヘルシンキからタリンへ買出しに行く市民もいるらしい。タリン港から旧市街へ行く道中にはやたらアルコール販売店が並んでいた。アルコールを大量に買って帰るフィンランド人を当てにした商売のようだ。

2時間後の7時30分、ヘルシンキ西港にスター号到着。フェリーから大型トラックが次々と降りて行く。

西港からバスでヘルシンキ中央駅前へ出て、駅前付近で食事を済ませ、路面電車トラムでホテルへ帰る。午後9時すぎのヘルシンキ中央駅。

利用した船会社Tallink Silja Lineのフェリーは、快適な船内設備と2時間という速さで最高だったが、乗船場所は、各社の中で一番遠いヘルシンキ西港であり、タリン港Dターミナルなのが少し難点。

一日、よく歩きました。

ヘルシンキ観光 ― 2011/10/15 11:53

今日は一日、ヘルシンキで過ごす予定。だが何の計画も立てていないので、朝起きても行き先が決まらない。旅行案内書「地球の歩き方」のヘルシンキ編に目を通す。「ヘルシンキ1日満喫型プラン」に目が止まる。最少時間でヘルシンキ観光のツボを押さえられるプランらしい。見学場所が近距離に集まっていて移動に時間が掛からないのも気に入った。これで行こうと腰を上げたのが10時半。外は気持ちの良い快晴の青空。

トラムを乗り継いで元老院広場に着く。広大な石畳の広場が広がる。広場の北側の高台に白亜のヘルシンキ大聖堂がどっしりと建つ。広場と大聖堂を大階段がつなぐ。

トラムを乗り継いで元老院広場に着く。広大な石畳の広場が広がる。広場の北側の高台に白亜のヘルシンキ大聖堂がどっしりと建つ。広場と大聖堂を大階段がつなぐ。

元老院広場から一筋南へ歩くと港に着く。ヘルシンキは海に突き出した都市なので四方が海に囲まれ港だらけ。単に港と言ってもどこの港か判らない。ここの港は一番古い港だ。

港には海に沿って石畳の広場が広がり、テント張りの店が数十軒並ぶ。露店が並ぶこの広場をマーケット広場と呼んでいる。様々な食料品、衣類、みやげ物、テイクアウトの食べ物を商うテントが並ぶ。写真の店はキノコ屋さん。

こちらの店は肉とポテトのプレートランチを売るお店。テイクアウトできるが、傍らのテーブル席で食べることもできる。美味しそうなメニューに惹かれて、ここでランチをとった。

このマーケット広場の前から要塞の島=スオメンリンナ島へ向かう市の交通局が運行するフェリーが出る。フェリーの出発時刻まで周辺で写真を撮って過ごす。ポールの上に止まっているのは、カモメ科の幼鳥ということは判るが、種の特定は難しい。背後にそびえるのはウスペンスキー寺院の尖塔。

午後1時、スオメンリンナ島へ向かうフェリーに乗った。船からウスペンスキー寺院をまた撮影する。北欧で最大のロシア正教の寺院だという。

フェリーが港を離れていく。高台に立つヘルシンキ大聖堂がよく見える。

世界遺産スオメンリンナを歩く(1) ― 2011/10/15 16:13

世界遺産「スオメンリンナの要塞群」。スオメンリンナは1748年にスウェーデン国王の手で要塞化が始まり、1808年の戦争でスウェーデンを破ったロシア皇帝の手に移ります。1853年からのクリミア戦争では55年に英仏軍が要塞を攻撃し大きく破壊された。1917年のロシア革命に伴って12月17日にフィンランドが独立を果たしたが、その直後からフィンランドの左右勢力が争って翌年1月から内戦が勃発。5月に資産階級の白衛軍が勝利し、ロシアから要塞も引き渡された。この時に要塞はフィンランド語でスオメンリンナと命名された。1973年に島は軍から教育省に移管され歴史遺産として管理されるようになった。

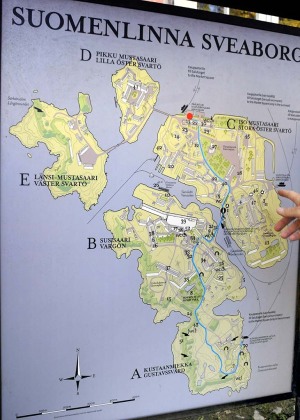

交通局のフェリーが着いた島のふ頭に立てられていた案内板。スオメンリンナは複数の島から成るのが分かる。島の間は橋で結ばれている。島に到着した観光客は赤い丸印のふ頭から青い色のお勧めコースを歩くのが一般的。

交通局のフェリーが着いた島のふ頭に立てられていた案内板。スオメンリンナは複数の島から成るのが分かる。島の間は橋で結ばれている。島に到着した観光客は赤い丸印のふ頭から青い色のお勧めコースを歩くのが一般的。

埠頭から島の見学に向かう観光客たち。埠頭そばに立つ東西に長い建物、その中央にアーチ型のトンネルが設けられていて、そこを潜り抜けてコースは始まる。

改めてフェリーが発着するふ頭を見る。すぐ向こうにヘルシンキの街が広がる。中央の上が白く船腹が赤い船はフェリーのヴァイキング号。そのすぐ左にヘルシンキ大聖堂も見える。

トンネルを通って最初に見える建物がスオメンリンナ教会。元は1854年に建てられたロシア正教会だが、島がフィンランド政府に移管された後、福音ルーテル教会に改装されたので非常にシンプルな外観になっている。

レンガ造りの建物。壁を覆うツタ?が赤く紅葉しひと際美しい。用途は分からなかったが、存在するだけで島の景観を引き立てる役割を果たしている。

こちらもレンガ造りの建物がカフェとして使われている。この島では歴史遺産がやさしくカフェやレストランやみやげ物店に利用されている。目立たないようにひっそりと営業している。

木々の間から覗くレンガ造りの建物は上記のカフェ。赤い服の客がお茶を飲んでいた。

レンガ造りの倉庫のような建物はマネージュと呼ばれる。軍事博物館として使われているが公開は夏季だけ。

レンガ造りでツタ?の絡まる建物の窓辺。白い窓枠の中に群青色の小瓶が並ぶ。こういう小技を効かした飾りつけはどんな人がしたのだろう。穏やかな美意識を感じさせる。

この窓辺を右手に見ながら道を進むとビジターセンターが左手にあり、その先で橋を渡る。

最近のコメント