ウグイスの初鳴きに思う ― 2016/03/24 10:45

今朝、午前5時5分前、枕元でウグイスがホーホケキョと鳴き始めた。枕元と言っても屋外だがまるで耳元で鳴いているように聞こえる。

1月から庭にウグイスはやって来ていたが、冬の間はチェン・チェン・チェン・チェンとスズメのチュン・チュンよりは硬くて特徴の少ない音で鳴いていた。ウグイスがホーホケキョの練習を始めたのは数日前から。ホー・ホーしばらく間を空けてケキョと苦しげに搾り出していた。

今日はかなり上達している。桜の開花とぴったり時期があっている。

ずいぶんと昔、学校で「春眠暁を覚えず、処処に啼鳥を聞く」と漢文の時間に教わったことを思い出した。

1月から庭にウグイスはやって来ていたが、冬の間はチェン・チェン・チェン・チェンとスズメのチュン・チュンよりは硬くて特徴の少ない音で鳴いていた。ウグイスがホーホケキョの練習を始めたのは数日前から。ホー・ホーしばらく間を空けてケキョと苦しげに搾り出していた。

今日はかなり上達している。桜の開花とぴったり時期があっている。

ずいぶんと昔、学校で「春眠暁を覚えず、処処に啼鳥を聞く」と漢文の時間に教わったことを思い出した。

ブルーライトの機内照明、JALの夜間フライト便 ― 2016/03/03 23:58

四天王寺の「うら盆会・万灯供養」に行って来ました ― 2015/08/12 23:55

日本最古の仏教寺院と言われる四天王寺(大阪市天王寺区)で9日から16日まで『うら盆会・万灯供養』が行われています。故人の名(戒名)をしたためた大きなロウソクを灯して故人を供養する仏事です。私も二親の供養をしてきました。

境内は電灯色にライトアップされていました。僧侶による法要は午後6時30分、7時10分、7時50分、8時30分に行われます。河内音頭による盆踊りも催されていました。盆踊りは元々、盂蘭盆会に行われる仏教行事です。

供養のためのロウソクは係りの人に手渡して着火してもらいます。着火薬を使っていました。雨で消えると再び着火は不可能ですとアナウンスが流れていました。五重塔や金堂の周りだけでなく回廊に沿ってもロウソクが灯されています。その本数、優に万は超えています。確かに万灯供養です。

提灯の飾りつけも盂蘭盆会・万灯供養の雰囲気を盛り上げていました。

あべのハルカス展望台から淀川花火大会を見た ― 2015/08/10 22:05

地上300mのあべのハルカス展望台から「なにわ淀川花火大会」を高みの見物としゃれ込みました。淀川花火大会は8日午後7時50分開始。

あべのハルカスから花火大会会場まで直線距離で8キロ近く離れています。音速は340m毎秒ですから花火の音は23秒も遅れて伝わります。音量も極めて小さくなります。あべのハルカス展望台では、現場の音を時間差無く展望台内で聞かせる工夫をしたそうで、花火の打ち上げと同期して大音量が響き渡りました。迫力満点でした。花火にとって音は大切です。

大勢の人で混雑して三脚は使えないだろうと持参を遠慮したため、花火撮影は大変でした。カメラを床に置いて俯角・仰角を調節するためにカメラの下に携帯電話やハンカチを敷いて何とかカメラブレを防いで長時間露光ができました。

愛染まつりの開始を知らせる宝恵駕籠(ほえかご)行列 ― 2015/06/30 23:44

私たちの愛する大阪は消滅するのでろうか ― 2015/05/15 18:16

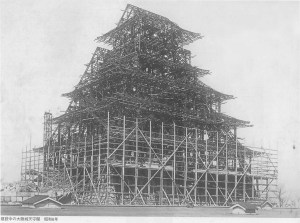

1928年、今も市民の尊敬を集める関一(せきはじめ)市長が大阪城天守閣の再建と大阪城公園の整備計画を市民に提案すると、瞬く間に市民からの寄付金が150万円に達した。大阪城を含む一体は徳川幕府から明治政府に引き継がれ当時、陸軍省が管理していた。関市長は陸軍に横槍を入れられないよう80万円で第4師団司令部新庁舎を建設、残り70万円で公園整備と昭和の天守閣再建を進めた。鉄骨造の天守閣は1931年完成して公園ともども市民の宝となって今に至る。

建設工事中の大阪城天守閣。鉄骨の骨組みがよくわかる。

1911年、大阪・北浜の相場師、岩本栄之助が私財100万円を公会堂建設資金として寄付。1913年に着工し18年に大阪市中央公会堂は完成した。ネオルネッサンス様式を基調とする豪華絢爛な建物は中之島地区のシンボルとして今も輝いている。国の重要文化財指定。

1925年に住友家から、美術館建設を条件に寄付された天王寺区茶臼山町の広大な旧住友家本邸(日本庭園と茶臼山も含め)に27年から美術館建設着工、36年に完成した。富裕な大阪市民から寄贈された膨大な東洋美術品を収蔵する。

江戸時代は天下の台所と呼ばれ、明治以降も一時は東京を人口でも抜いて日本最大の都市になった時代もあった商都大阪には、上の三例に限らず膨大なお宝を抱えている。

全市民に配られた特別区設置協定書についてという40ページのパンフレットはできるだけわかりにくく書かれているが、「大阪市の財産の取扱い」の項目には大阪府を承継先として「博物館」「大規模な公園」「消防施設」「市立大学への出資金と貸付金」「下水道事業」などが読み取れる。

「博物館」や「大規模な公園」として、市民から取り上げ大阪府の物に。街中の小公園以外の主要公園は全部、大阪府の持ち物に。その後、改変や売却や転用や、どうなるか大阪市民は口を出せない。チェック役の府議も大阪市域選出は全体の3割に止まり、旧大阪市民の意思は反映できないことになる。

大阪市を沈めようと腹に一物を持った人物を選りに選って船長に選んだ大阪市民の悲劇。

今日は400年前、大坂城が落城した日 ― 2015/05/07 16:45

400年前の1615年5月7日、大阪城(大坂城)は家康が指揮する徳川方の砲火を浴びて炎上・落城した。大阪城だけでなく商業都市でもあった城下町も焼き払われ町衆も殺され略奪され全てが灰燼に帰した。

大阪市立の小学校と中学校で学んだ私ですが、学校では、みんなが徳川家康を「狸親父(たぬきおやじ)」と呼んで憎んでいました。豊臣家を跡形も無く滅ぼすため、騙しのテクニックや脅しの手段を駆使した家康は大阪市民から見ると狡賢い狸親父だったんです。東京都民にとっては江戸城を中心に巨大な消費都市を作り上げ、そして今の東京の礎(いしずえ)を築いた家康は偉大な英雄なんでしょうね。

それから400年。5月17日には、西日本最大の都市・大阪市を廃止して、その主要な権限を大阪府に譲り渡すかどうか住民投票で決めるという所に追い込まれています。第二の落城を迎え、大阪の町衆は悲惨な運命を辿るかもしれません。

いま、大阪市がある土地は、古代に難波宮が置かれたこともあり、遣隋使・遣唐使が船出した場所(大阪市住吉区の住吉大社地先の港から)でもあります。中世から都市を形成し、豊臣氏が滅ぼされた後、幕府の天領とされ、消費都市である江戸を支える物資の集散地・天下の台所として江戸に次ぐ巨大な商業都市の役割を果たしました。

明治になっても大阪市は日本最大の商業・産業都市でした。他方、大阪府は明治になって、中央政府の廃藩置県の命で作られた人工的な概念で歴史的な裏づけがありません。大阪府が現在の領域に固まったのは明治20年。最初の大阪府は大和川以北の地域だけで現在の半分ほどの面積でした。大和川以南は商業都市・堺を県都とする堺県でした。堺県には現在の奈良県が含まれていました。大阪市を府都とする大阪府が余りにも小さいのを手直しするため大阪府に堺県が組み込まれ、今度は大きすぎると明治20年に奈良が切り離され、やっと現在の大阪府の領域が固まりました。

実力ナンバーワンの大阪市に対して実態が伴わない影の薄い大阪府。この関係は戦後も続き、大阪府の役人は大阪市に対してジェラシーとコンプレックスを感じ続けたようです。大阪市は日本初の公営地下鉄を開業し、今も公営地下鉄としては日本最大の規模を維持します。日本最大の公立大学である大阪市立大学。水道事業、大阪市消防局などいずれの分野でも、大阪府には匹敵するようなものはありません。水道事業の統合でも協議すれば、大阪市が大阪府を飲み込む形にならざるを得ません。

神奈川県と横浜市、愛知県と名古屋市。いずれの県でも政令指定都市を廃止しようという議論は聞きません。県が市の領域に手を突っ込まない姿勢に徹しているから問題が起こらないのです。大阪府は野望を遂げるため、再び政治力に頼ります。明治の廃藩置県と同じです。東京の中央政府におねだりして資産家の大阪市を解体してお宝の地下鉄や水道や大学や消防を手に入れようと法案を作ってもらいました。大阪市外に比べはるかに高額な大坂市民の払う固定資産税や都市計画税も大阪府の懐に移行します。その金を使って大阪府はまたまた巨大公共事業や民営ギャンブル場を中心とする統合型リゾートでも造るのでしょうか。それとも大阪府の巨額な長期債務の返済に充てるのでしょうか。

大阪市立の小学校と中学校で学んだ私ですが、学校では、みんなが徳川家康を「狸親父(たぬきおやじ)」と呼んで憎んでいました。豊臣家を跡形も無く滅ぼすため、騙しのテクニックや脅しの手段を駆使した家康は大阪市民から見ると狡賢い狸親父だったんです。東京都民にとっては江戸城を中心に巨大な消費都市を作り上げ、そして今の東京の礎(いしずえ)を築いた家康は偉大な英雄なんでしょうね。

それから400年。5月17日には、西日本最大の都市・大阪市を廃止して、その主要な権限を大阪府に譲り渡すかどうか住民投票で決めるという所に追い込まれています。第二の落城を迎え、大阪の町衆は悲惨な運命を辿るかもしれません。

いま、大阪市がある土地は、古代に難波宮が置かれたこともあり、遣隋使・遣唐使が船出した場所(大阪市住吉区の住吉大社地先の港から)でもあります。中世から都市を形成し、豊臣氏が滅ぼされた後、幕府の天領とされ、消費都市である江戸を支える物資の集散地・天下の台所として江戸に次ぐ巨大な商業都市の役割を果たしました。

明治になっても大阪市は日本最大の商業・産業都市でした。他方、大阪府は明治になって、中央政府の廃藩置県の命で作られた人工的な概念で歴史的な裏づけがありません。大阪府が現在の領域に固まったのは明治20年。最初の大阪府は大和川以北の地域だけで現在の半分ほどの面積でした。大和川以南は商業都市・堺を県都とする堺県でした。堺県には現在の奈良県が含まれていました。大阪市を府都とする大阪府が余りにも小さいのを手直しするため大阪府に堺県が組み込まれ、今度は大きすぎると明治20年に奈良が切り離され、やっと現在の大阪府の領域が固まりました。

実力ナンバーワンの大阪市に対して実態が伴わない影の薄い大阪府。この関係は戦後も続き、大阪府の役人は大阪市に対してジェラシーとコンプレックスを感じ続けたようです。大阪市は日本初の公営地下鉄を開業し、今も公営地下鉄としては日本最大の規模を維持します。日本最大の公立大学である大阪市立大学。水道事業、大阪市消防局などいずれの分野でも、大阪府には匹敵するようなものはありません。水道事業の統合でも協議すれば、大阪市が大阪府を飲み込む形にならざるを得ません。

神奈川県と横浜市、愛知県と名古屋市。いずれの県でも政令指定都市を廃止しようという議論は聞きません。県が市の領域に手を突っ込まない姿勢に徹しているから問題が起こらないのです。大阪府は野望を遂げるため、再び政治力に頼ります。明治の廃藩置県と同じです。東京の中央政府におねだりして資産家の大阪市を解体してお宝の地下鉄や水道や大学や消防を手に入れようと法案を作ってもらいました。大阪市外に比べはるかに高額な大坂市民の払う固定資産税や都市計画税も大阪府の懐に移行します。その金を使って大阪府はまたまた巨大公共事業や民営ギャンブル場を中心とする統合型リゾートでも造るのでしょうか。それとも大阪府の巨額な長期債務の返済に充てるのでしょうか。

端午の節句で武者絵を掛ける ― 2015/05/05 18:08

今日は5月5日、こどもの日です。旧暦で5月5日は端午の節句にあたり、古来、男の子の誕生を祝い、或いは成長を願う日とされているようです。土地の広い田舎では鯉のぼりや武者絵を描いた幟(のぼり)を上げる習慣が広くあったようですが、最近では川の上空に数百もの鯉のぼりをはためかす観光行事ばかりが目立ちます。室内に兜や刀(玩具)や菖蒲の造花を飾ったり、武者を描いた掛軸を掛けたりすることもありました。私の家でも幼児の頃、そのような室内飾りをしていたような記憶がうっすらと残っています。

今、手元に残っているのは武者を描いた掛軸だけです。元の共箱を取り違えて他所様への贈り物にしたようで、箱書きは不明ですが、作者は落款から考えて大畠文瑛だと思われます。描かれている武者は菊と流水紋を描いた袴を着ているところから河内の国の豪族で、後醍醐天皇の為に戦った楠木正成と推察します。当時、鎌倉幕府からは悪党と呼ばれ、南北朝時代が北朝の勝利で終わると朝敵とされていたのが、明治維新後は天皇に忠義を尽くした大楠公として神に祭り上げられました。昭和初期の掛軸としては楠木正成は画題によく取り上げられたと思われます。

今、手元に残っているのは武者を描いた掛軸だけです。元の共箱を取り違えて他所様への贈り物にしたようで、箱書きは不明ですが、作者は落款から考えて大畠文瑛だと思われます。描かれている武者は菊と流水紋を描いた袴を着ているところから河内の国の豪族で、後醍醐天皇の為に戦った楠木正成と推察します。当時、鎌倉幕府からは悪党と呼ばれ、南北朝時代が北朝の勝利で終わると朝敵とされていたのが、明治維新後は天皇に忠義を尽くした大楠公として神に祭り上げられました。昭和初期の掛軸としては楠木正成は画題によく取り上げられたと思われます。

掛軸を飾る家も少なくなってしまいました。ですが、大きな絵を巻き取ることでコンパクトに仕舞っておけるのは大きな利点だと思うのです。掛軸は床の間に飾るものとの固定概念を無くせば、洋間でもどこでも飾って楽しむことができるはずです。

京阪神奈の現代アートギャラリー12店が合同展を天満で開催 ― 2015/05/04 12:20

「gallerism in 天満橋 リバーサイトアートクルージング」と銘打ってコンテンポラリーアートの紹介活動を中心に据える大阪、箕面、京都、神戸、奈良のギャラリー12店が大阪・天満橋南詰西側のKEIHAN CITY MALLに集結した。各ギャラリーがそれぞれ馴染みのアーティストの作品を同モール2階と8階の各所に展示している。4日から10日まで開催。

KEIHAN CITY MALLは水都大阪を象徴する「大川(旧淀川)」沿いに位置することと店内を巡りながら作品を鑑賞するという意味合いからリバーサイドアートクルージングと名付けられたのではないかと推察する。なおKEIHAN CITY MALLは夏の天神祭ハイライトの船渡御と打ち上げ花火を見るベストスポットでもある。

以前、ここで紹介した嘉納千紗子さんも8階に作品を展示している。私も拝見する予定だ。

6日午後4時には、なじみの薄いコンテンポラリーアートを案内付きで見て回るギャラリーツアーも予定されている。更に、5日には東清亜紀さんの、また6日には加藤巧さんのワークショップも開かれ、予約不要なのでその場で参加できる。2階の受付を訪ねるとよいだろう。

「gallerism web」でネット検索すると公式ホームページが見れる。

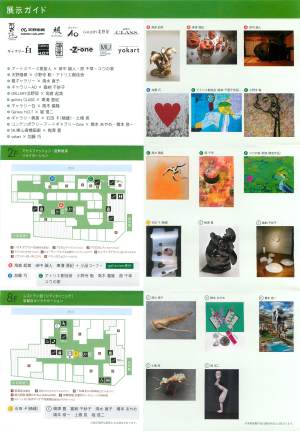

gallerism in 天満橋の御案内パンフレットです。KEIHAN CITY MALLの場所を示す地図や駐車場の案内や事務局の連絡先や開催されるワークショップとギャラリーツアーの案内などが載っています。

gallerism in 天満橋の御案内パンフレットです。KEIHAN CITY MALLの場所を示す地図や駐車場の案内や事務局の連絡先や開催されるワークショップとギャラリーツアーの案内などが載っています。

同パンフレット裏面には2階と8階の展示会場の案内図や出品作家の作品写真が載っています。なお、この写真の作品は今回の展示作品とは別のものです。

神戸の百人色紙展が開かれています ― 2015/04/10 21:17

「神戸の百人色紙展」が9日から「さんちかホール」で開かれている。14日(火)まで。

「神戸芸術文化会議」所属の芸術と文化に関る会員から、200点以上の作品が寄贈され展示と入札販売が行われている。入札が複数の場合、高額入札から落札者が決まる。結果は5月に通知される予定。昨年実績では、全数が落札されたそうだ。

作品はF4サイズの色紙に描かれている。写真作品も同様のサイズにプリントされているようだ。勝手な感想ですが、昨年は重厚な作品が多かったように思うのだが、今年は軽くなったように感じるのだ。本来、色紙に描く作品は軽妙洒脱と相場が決まっているので、あるべき姿かとも思うのだが、他方、物足りない印象も抱いてしまった。

「神戸芸術文化会議」所属の芸術と文化に関る会員から、200点以上の作品が寄贈され展示と入札販売が行われている。入札が複数の場合、高額入札から落札者が決まる。結果は5月に通知される予定。昨年実績では、全数が落札されたそうだ。

作品はF4サイズの色紙に描かれている。写真作品も同様のサイズにプリントされているようだ。勝手な感想ですが、昨年は重厚な作品が多かったように思うのだが、今年は軽くなったように感じるのだ。本来、色紙に描く作品は軽妙洒脱と相場が決まっているので、あるべき姿かとも思うのだが、他方、物足りない印象も抱いてしまった。

最近のコメント